在语文课堂上,纪律调控并非单纯依靠教师权威,而是需要师生共同参与的动态平衡过程,良好的纪律环境能提升学习效率,激发思维活力,关键在于建立双向认同的规则体系。

教师角色从管理者转化为引导者

手持戒尺、紧盯纪律的传统模式容易引发对抗心理,尝试用语文本身的魅力吸引学生:朗读《荷塘月色》时,用声音的轻重缓急勾勒月色流动;分析《孔乙己》时,通过角色扮演体会人物命运,当课堂成为思想碰撞的磁场,纪律问题自然消解于无形。

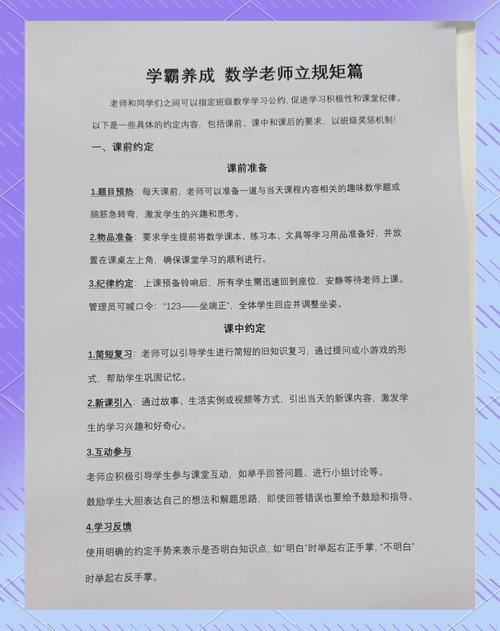

规则制定需要“双向契约”

与其单方面宣布“禁止说话”“不准走神”,不如与学生共同制定课堂公约,例如采用“提案制”:每人提出一条认为重要的纪律原则,经班级投票形成最终条款,这种参与感会让学生从“被约束者”转变为规则的维护者,某班级曾将“发言前举左手”“讨论时音量控制在三米内可听清”等具体细节写入公约,执行效率提升显著。

课堂节奏设计决定注意力走向

根据青少年注意力曲线,每15分钟调整教学形式,可采用“10分钟精讲+3分钟小组讨论+2分钟观点陈述”的模块化设计,特别是在文言文等难度较高的内容教学中,插入“字词解谜”“典故溯源”等微活动,能有效重置学生的注意力周期。

差异化调控避免“一刀切”

对自控力较弱的学生,可采用非语言信号干预——轻叩课桌提醒走神者,用眼神示意躁动者,既维护尊严又不中断教学,曾有位教师为“话痨”学生设置专属任务:担任课堂金句记录员,将其表达欲转化为学习资源,这种柔性处理比强硬制止更具长效性。

语文本质上是通过语言建构认知世界的学科,纪律调控的终极目标应是培养思维自律,当学生真正理解“此刻的自我约束,是为了更自由地遨游文学天地”,纪律就不再是枷锁,而是通往深度学习的桥梁。

站在讲台二十余年,我始终相信:最好的纪律管理藏在教学内容本身,备课时多花十分钟琢磨如何让《赤壁赋》与当代青年对话,远比设计惩罚措施更重要,毕竟,让学生眼睛发光的课堂,从来不需要刻意维持纪律。