备课是教学的起点,更是师生对话的桥梁,职高语文课堂的特殊性在于学生群体的多样性——他们可能对抽象理论缺乏耐心,但对实践性、职业性内容更敏感,如何让文字真正走入他们的认知体系?这需要教师跳出传统备课框架,以“实用”为锚点展开设计。

第一步:定位真实学情

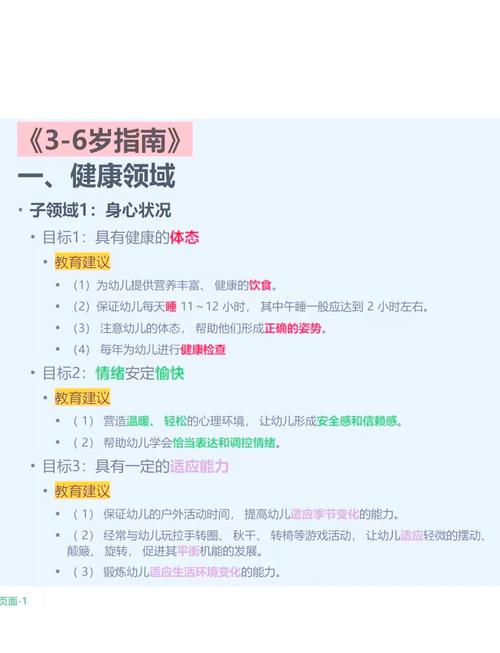

备课前先做“减法”,避免盲目堆砌知识点,通过课前问卷、小组访谈或作业分析,摸清三个关键问题:学生现有的语文基础薄弱点是什么?他们所学专业对语言能力的具体需求有哪些?日常生活中高频使用的语文场景(如沟通、简历、汇报)存在哪些痛点?汽修专业学生可能需要重点强化技术文档阅读能力,而幼师专业则更侧重儿童文学鉴赏与表达技巧。

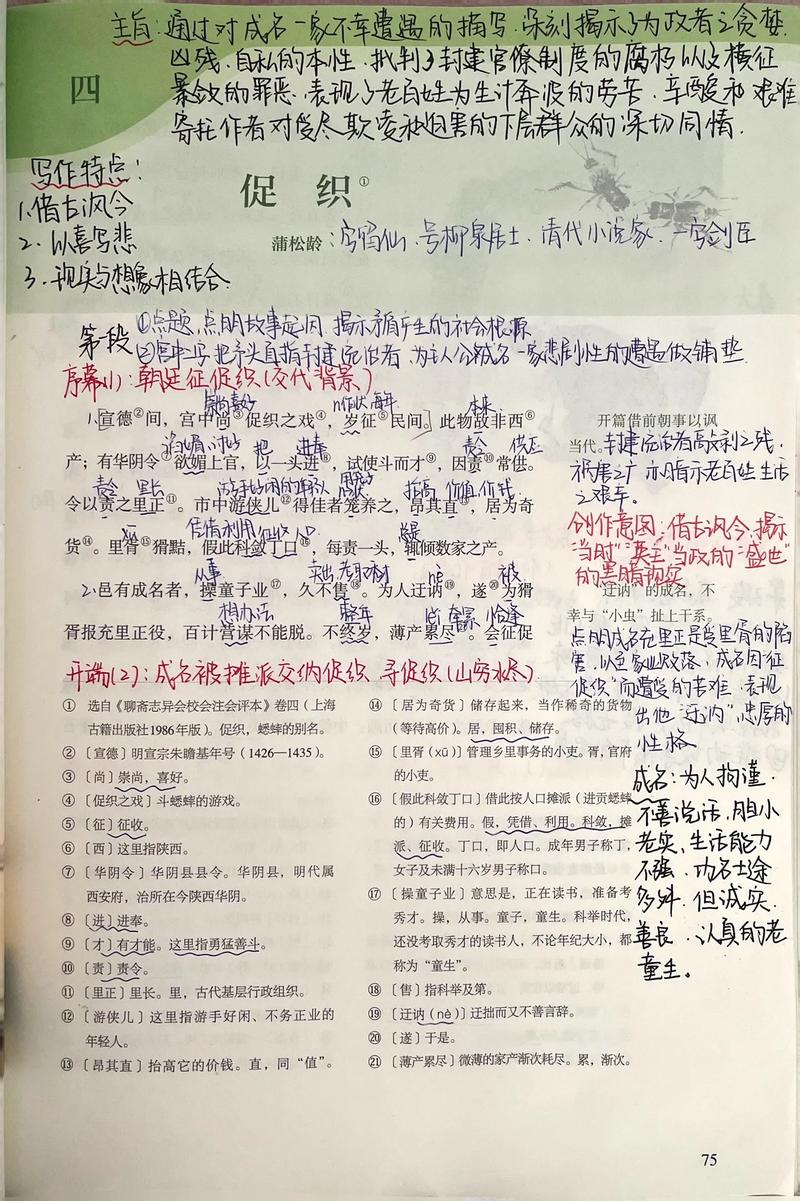

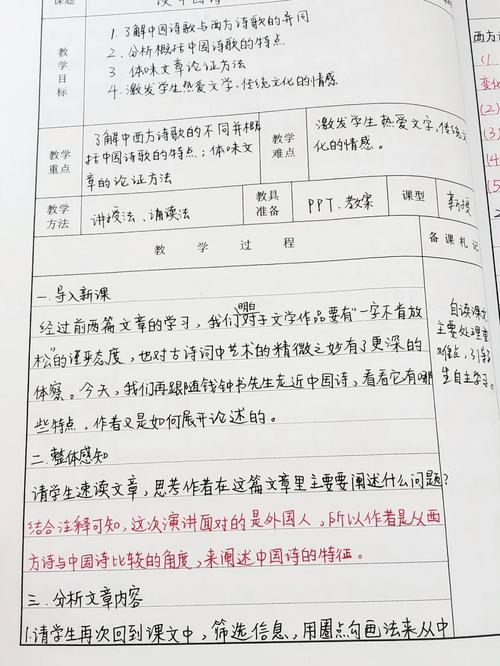

第二步:重构教材逻辑链

职高语文教材往往包含普适性内容,教师需充当“转化器”,将《林黛玉进贾府》与职场礼仪观察结合,从人物对话分析沟通技巧;讲解《劝学》时引入职业资格证书备考案例,让经典文言文成为时间管理的方法论,关键是将每个知识点转化为可操作的“能力模块”,形成“认知输入—案例分析—模拟训练”的闭环。

第三步:设计沉浸式任务包

放弃“满堂灌”式讲解,用任务驱动学习,例如法律事务专业的学生,可以设计“劳动合同纠纷调解剧本创作”项目,要求运用应用文写作、逻辑论证、法律条文检索等多重技能;电商专业则可开展“直播带货话术优化工作坊”,在分析李佳琦、董宇辉语言风格的过程中渗透修辞手法教学,每个任务包应包含分层挑战题,让不同基础的学生都能找到切入点。

第四步:搭建动态资源库

备课时预留20%的弹性空间,建立分类素材库:行业案例视频(如大国工匠访谈)、岗位实景纪录片、优秀毕业生真实工作文档等,在课堂实施时根据学生实时反馈,灵活调用相关素材进行补充教学,例如发现学生对“会议纪要”写作存在畏难情绪,立即插入企业行政人员实操视频,分解“听、记、筛、改”四个步骤。

第五步:植入多元评估节点

改变单一的试卷考核方式,在备课阶段就规划好过程性评价工具,设计课堂即时反馈小程序,让学生在手机端匿名提交困惑点;创建“技能徽章”体系,将朗读、辩论、文案等能力拆解成可量化的成长路径;引入企业导师评分环节,让专业领域的从业者参与作业评价,这些设计倒逼教师在备课时更注重实操性产出。

教学是预设与生成的共舞。 我始终认为,职高语文备课的本质不是准备“我要讲什么”,而是设计“学生能带走什么”,当课堂真正成为职业能力的训练场,当每篇课文都能映照出未来工作的某个切面,语文教学自然会释放出超越学科边界的力量。