汉语中的近义词就像孪生兄弟,乍看相似却各有性格,讲台上批改作文时,常发现学生将"期望"与"希望"混淆使用,这两个词都含有对未来的期许,但前者承载着更沉甸甸的重量——教师期望学生成才,不仅包含愿望,更蕴含着责任与托付,这种细微差别恰是汉语的精妙所在。

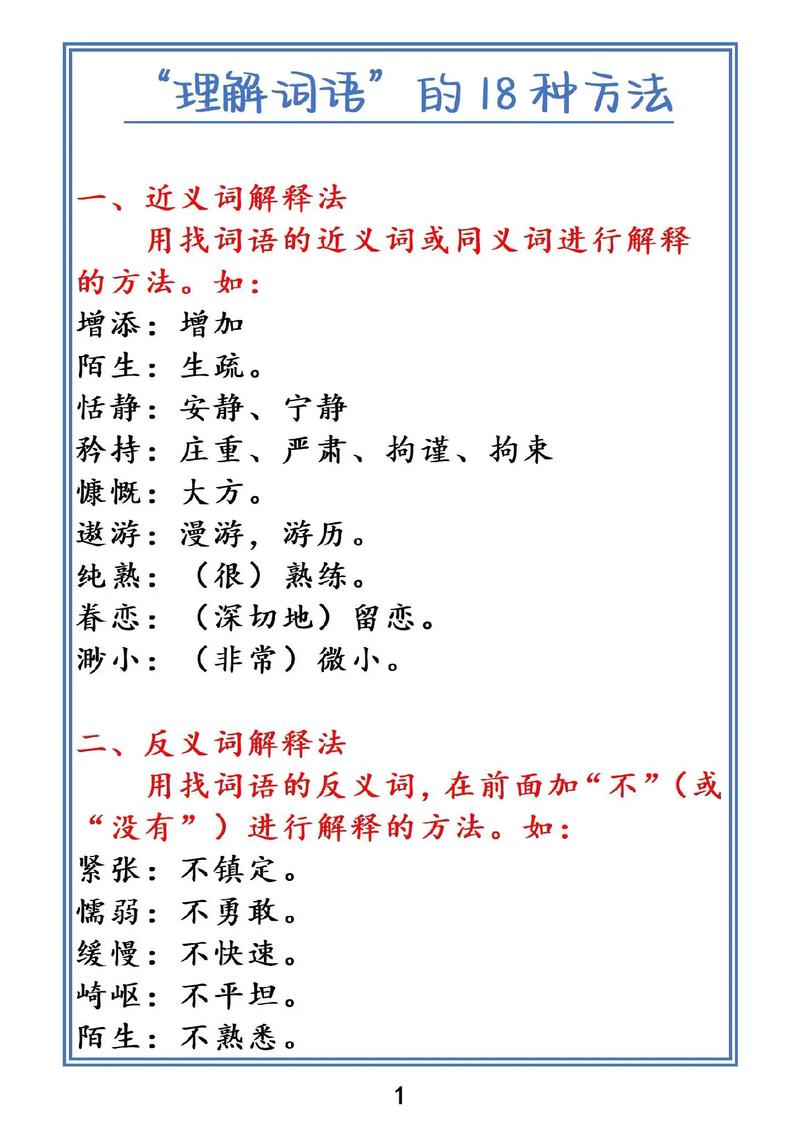

辨义需从三个维度切入

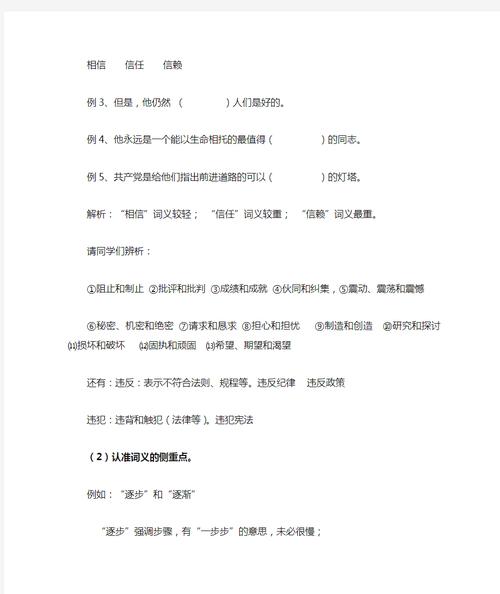

一、触摸词义的温度差。"改正"与"改进"都指改变现状,前者强调修正错误,后者侧重优化提升,指导学生作业时,错别字需要改正,写作方法则需要改进,二、捕捉情感色彩的涟漪。"后果"裹挟着消极意味,"结果"则是中性表述,三、观察词语的社交圈。"发扬"常与"传统""作风"携手,"发挥"则与"才能""水平"结伴,这些固定搭配如同词语的指纹,具有独特的辨识特征。

建立动态语感库比死记硬背有效

建议学生准备活页笔记本,左侧摘录文学作品中的经典用例,右侧记录生活场景中的鲜活对话,某次课间听到学生争论:"班主任庇护班干部"与"班主任维护班干部",这两个句子正是辨析"庇护"与"维护"的绝佳案例,前者暗含偏私,后者体现正当保护,词性褒贬立现。

警惕词典释义的局限性

《现代汉语词典》标注"安静"与"宁静"都指没有声响,但深夜病房的安静透着压抑,林间小屋的宁静却充满诗意,在诗歌鉴赏课上,引导学生对比"千山鸟飞绝"的寂寥与"闲敲棋子落灯花"的静谧,这种语境浸入式教学能激活词语的隐性基因。

近义词辨析不是文字游戏,而是思维体操,当学生开始注意到"边疆"与"边境"的疆域广度差异,体会到"改革"与"改良"的力度差别,他们的语言触角就真正伸向了汉语的肌理,每次批改到"教室里洋溢着热烈的氛围"而不是僵硬的"教室里充满热烈的气氛",都能感受到文字在学生笔下活过来的惊喜。