当我们在学习过程中遇到瓶颈时,常常会产生突破现状的渴望,对于语文学科而言,真正有价值的成长不在于"击败"任何人,而在于建立属于自己的知识宫殿,这张思维导图或许能提供新的视角:

【核心能力构建体系】 ├─ 文字解构力 │ ├─ 文言文密码破译(虚词频率统计表) │ ├─ 现代文深层脉络追踪(逻辑关系图谱) │ └─ 诗歌意象解码(符号学分析法) ├─ 思维锻造炉 │ ├─ 苏格拉底式追问训练 │ ├─ 跨学科知识嫁接实验 │ └─ 认知偏差修正模型 └─ 表达精工坊 ├─ 学术型写作(文献综述技巧) ├─ 创意型写作(蒙太奇叙事法) └─ 辩论型表达(非对称攻防策略)

在文本解读方面,可以尝试建立个人语料库,例如将《赤壁赋》与《前赤壁赋》进行对比分析时,用表格记录动词使用频率差异,统计苏轼在不同心境下的语言选择偏好,这种量化分析能培养敏锐的文本嗅觉。

写作训练不妨引入工程学思维:把文章看作精密仪器,每个段落都是传动齿轮,尝试用编程中的"模块化设计"理念拆解考场作文,制作可替换的论据模块、过渡句模块、修辞模块,这种机械化训练初期看似笨拙,却能培养严谨的结构意识。

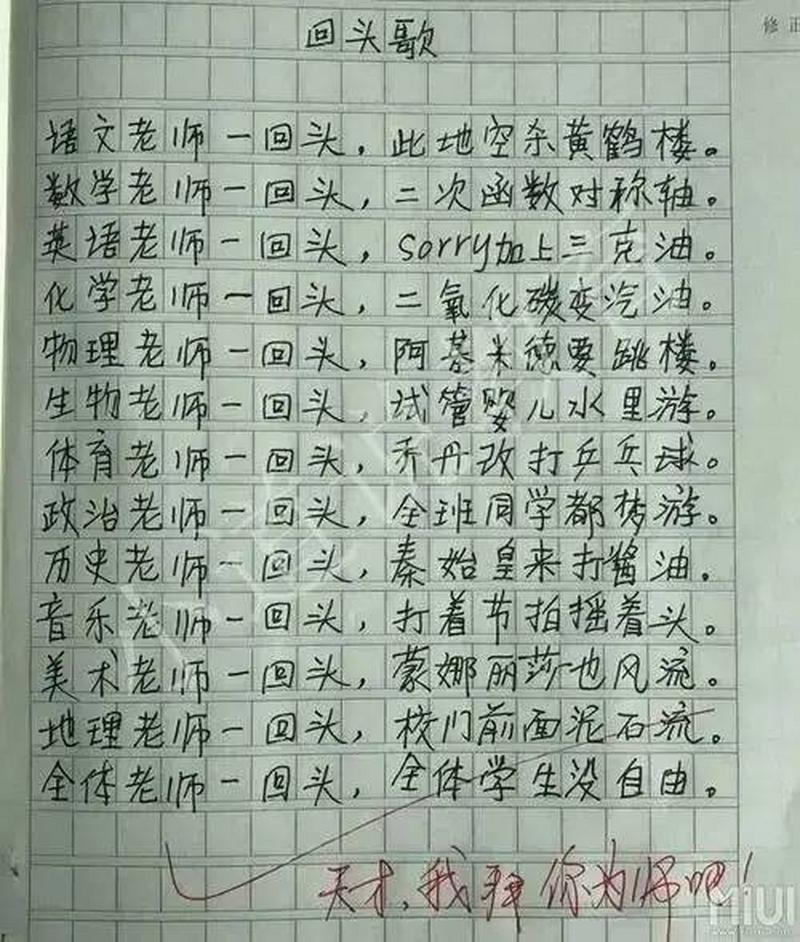

师生关系本质上是共生的知识生态,有学生用博弈论分析课堂互动,建立师生对话的"纳什均衡"模型;也有教师开发"知识盲区交换系统",让学生反向指导教师的认知短板,这种双向破壁往往能激活深层学习潜能。

最近指导学生在进行《红楼梦》饮食描写研究时,意外发现其中包含28种失传的养生秘方,我们正尝试用营养学知识还原"茄鲞"的现代版配方,这种跨界探索让文本解读变成有趣的考古发掘。

知识从来不是零和游戏,当我们在语文疆域开疆拓土时,最重要的不是超越某个具体对象,而是不断突破自我认知的边界,那些看似枯燥的之乎者也里,藏着打开文明宝库的密钥,而真正的较量,永远发生在昨天的自己与明天的自己之间。