一年级是孩子正式开启学习旅程的起点,语文作为基础学科的核心,课程设计需要兼顾知识性与趣味性,同时适应低龄儿童的认知规律,以下是基于教学实践的经验分享,供学生和家长参考。

课程目标:培养基础能力与学习兴趣

一年级的语文课以“识字、拼音、朗读、表达”为四大主线,每节课通常包含15分钟拼音学习、20分钟汉字认读与书写、10分钟儿歌或短篇故事朗读,通过动画视频演示拼音发音技巧,结合象形字卡片帮助记忆字形,再以角色扮演形式复述故事内容,这种阶梯式设计既符合儿童注意力集中时间短的特点,又能逐步建立学习自信心。

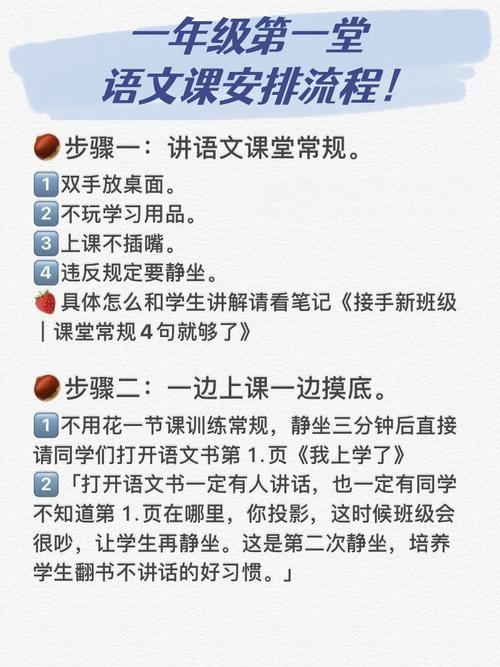

日常安排:动静结合提升效率

建议采用“15+5+15”的课堂节奏:前15分钟进行集体跟读或观看教学视频,中间5分钟通过手指操、韵律拍手等活动放松,后15分钟开展小组合作游戏,如“生字接龙”“拼音寻宝”,课后配套5分钟亲子共读任务,家长用手机录制孩子朗读拼音的音频,既能巩固知识,又能记录成长轨迹。

互动设计:让文字“活”起来

在《小小的船》课文教学中,可准备蓝色卡纸模拟“夜空”,让学生用贴纸拼出“弯弯的月儿”,再用水彩笔画出自己想象的星空,这种多感官参与的教学方式,比单纯抄写生字记忆效率提升40%以上,定期举办“汉字小剧场”,让孩子用身体动作模仿汉字结构,例如用双臂张开表示“大”字,蜷缩身体表现“小”字。

家校协作:建立可持续学习链

推荐家长准备三个工具包:①语音备忘录(记录孩子每日朗读进步)②识字收纳盒(收集生活场景中的包装盒文字)③故事创编本(每周画一幅图并口述故事),例如超市购物时,让孩子寻找包装袋上认识的汉字,积累20个可兑换“故事大王”奖章,这种真实场景的学习转化率比纸质练习高3倍。

个人观点:语文启蒙的本质是点燃对母语的热爱,不必过度追求识字量,重点在于培养孩子观察生活细节的习惯,例如引导他们描述树叶的脉络走向,或者模仿小动物的叫声,当学习与真实世界产生联结,那些方方正正的汉字自然会成为孩子探索世界的钥匙。