语言是文明的基因,成语则是浓缩的文化密码,真正理解"胸有成竹"与"纸上谈兵"的区别,需要穿透字面含义触摸历史温度——前者源自文同画竹时脑海已浮现完整构图,后者映射赵括空谈兵法而实战溃败的典故,掌握成语绝非机械背诵,而应构建多维认知网络。

建议每日用碎片时间建立"成语镜像库",地铁通勤时打开成语接龙APP,将"水到渠成"与"成王败寇"串联;课间记录同学争论中出现的"强词夺理""理屈词穷";睡前用思维导图软件将"守株待兔"与韩非子寓言、农耕文明特质建立关联,当新学的"沆瀣一气"在新闻评论中出现时,立即截图存入电子笔记并标注应用场景。

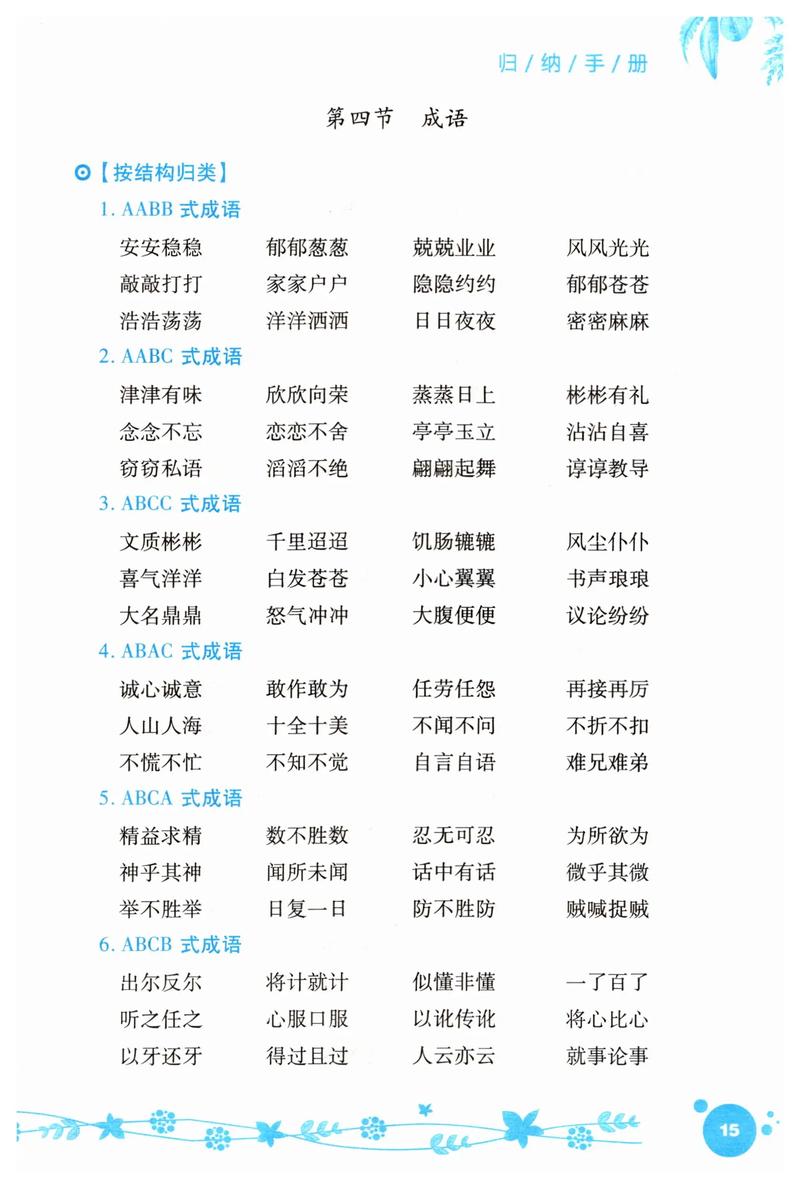

系统化整理需遵循"三度法则",纵向按朝代梳理:先秦成语多含哲学思辨(如"庖丁解牛"),汉唐典故常见历史事件(如"请君入瓮"),宋元后俗语比例上升(如"雪中送炭"),横向依领域分类:医学类(病入膏肓)、军事类(破釜沉舟)、艺术类(入木三分),立体维度则关注演变轨迹,朝三暮四"从养猴人的欺骗术演变为现代反复无常之意。

实践层面可尝试"成语活化三步法",首先在周记中有意识替换口语词,将"突然明白"改为"醍醐灌顶";接着参与成语新编创作,比如用"刻舟求剑"讽刺形式主义;最终在辩论赛中用"管窥蠡测"质疑对方视角局限,某重点中学的实践显示,持续进行12周成语日记的学生,古文阅读速度提升40%,作文词汇丰富度增加65%。

当看到学生把"洛阳纸贵"与自媒体流量现象类比,把"曲突徙薪"用在校园安全隐患排查报告中,这种古今智慧的共鸣正是文化传承的最佳注脚,成语积累本质是思维模式的升级——用四字打开千年文明的全息投影,让每个汉字都成为连接过去与未来的时光胶囊。