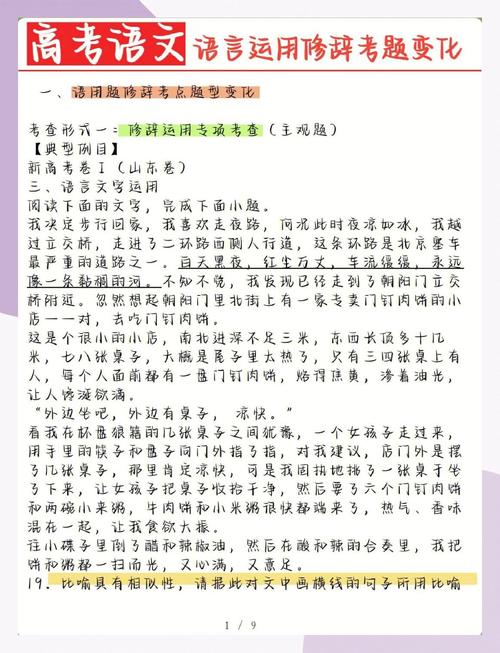

中考语文试卷中,修辞手法的考查几乎覆盖所有题型,既检验基础知识,又考验实际运用能力,许多学生误以为“背下定义就能得分”,其实考题更侧重在具体语境中分析修辞效果,能否将知识转化为解题能力才是关键。

选择题常设三大陷阱

- 混淆相近修辞:比喻与比拟、设问与反问常被混合考查,例如给出句子“柳枝轻拂水面,仿佛少女梳理长发”,选项中同时出现比喻和拟人,需抓住“仿佛”明确本体(柳枝)、喻体(少女),排除拟人干扰。

- 脱离语境的无效判断:如“他跑得比兔子还快”是否属于夸张,需结合前后文,若上下文强调速度真实,可能只是比喻;若突出“超越常理”,则判定为夸张。

- 作用分析错位:排比句在议论文中增强气势,在散文中可能渲染意境,考题若混淆文体特点易导致误选。

阅读理解中的修辞分析需把握三要素

以2023年某地中考真题为例,要求分析散文中“月光如银币洒满小巷”的妙处,高分答案必然包含:

- 手法判定:比喻(1分)

- 结构分析:将“月光”比作“银币”,抓住二者“闪烁、零碎”的相似点(2分)

- 情感解读:与后文“贫穷却温暖的童年”形成反差,暗含对质朴生活的怀念(2分)

建议用“手法+内容+情感”三段式答题,避免笼统回答“生动形象”。

作文中的修辞运用讲究隐性技巧

考场作文切忌刻意堆砌修辞,两类易得高分的运用方式:

- 细节处自然点缀:描写人物时用“她的手像老树根,皱纹里嵌着泥土”替代“妈妈很辛苦”,瞬间增强画面感。

- 结构型修辞布局:开头结尾用排比句点题,中间段用设问引出事例,例如写亲情主题,可以“是什么让厨房飘出六点钟的粥香?是什么使阳台上永远挂着晒好的校服?”串联素材。

个人观点

执教十二年,我发现修辞题失分最多的情况不是“不会判断手法”,而是“机械化套用答题模板”,去年批改模拟卷时,有学生将“烽火连三月,家书抵万金”的夸张手法,硬套成“突出战争激烈”,完全忽略“家书珍贵”的情感内核,真正的高分策略是:把每种修辞当作作者的情感传感器,做题时多问自己“为什么在这里用这个手法”,与其死记《考试说明》中的12种修辞,不如精读课内经典范文,春》的拟人句为什么不用比喻,《安塞腰鼓》的排比为何不显冗长——吃透这些,修辞题自然迎刃而解。