家庭文化氛围的无声渗透

语文能力的核心是理解与表达,而这两者都与日常的语言环境息息相关,家境中的文化氛围,比如父母是否爱读书、家中是否有藏书、家人是否习惯用丰富的语言交流,都会潜移默化影响学生的语感,若家庭文化资源有限,学生可以主动创造环境:定期去图书馆借书、收听优质播客、记录家庭对话中的趣事,将生活转化为语文学习的素材。

经济条件与资源获取的平衡之道

经济条件可能限制课外辅导或高价书籍的获取,但互联网时代,免费资源同样优质,教育部官网提供经典文学作品电子版,公开课平台有北大、复旦等名校的文学课程,社交媒体上许多教师分享阅读技巧,关键是以“筛选”代替“占有”,聚焦少量经典内容反复研读,比泛泛浏览更有价值。

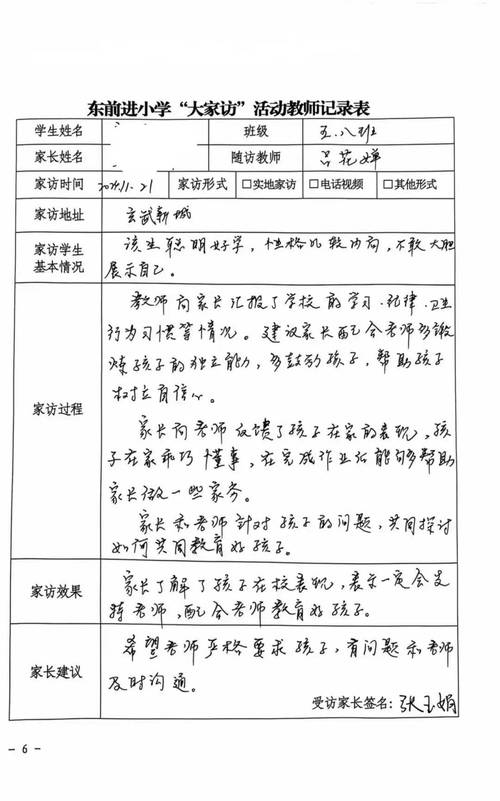

家长参与的方式比投入更重要

家长学历高低并非决定性因素,即使父母不擅长指导具体知识点,也可以通过讨论新闻事件、分享工作文书、一起观看文化类节目等方式参与,餐馆经营者的孩子可以记录菜单设计中的文字逻辑,工人家庭的孩子可以撰写工具使用说明书——这些实践比机械摘抄更能提升应用能力。

突破思维限制的三大策略

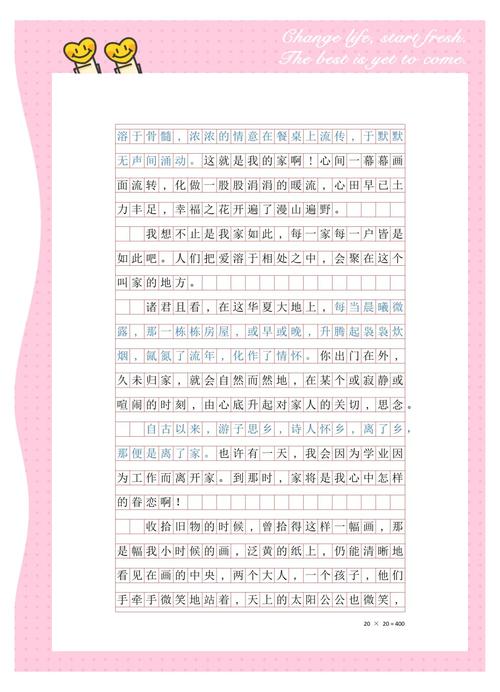

- 建立“生活素材库”:收集家庭成员的口头禅、街坊邻居的对话片段,分析其中的语言逻辑和情感表达。

- 以教促学:主动为文化水平较低的长辈读报、解释社会热点,在输出过程中梳理知识结构。

- 跨媒介学习:将影视剧台词转换为书面语,给短视频配文字解说,训练不同场景下的语言转换能力。

语文本质是思维的工具,家境特征带来的是素材差异而非能力上限,重点在于把现有生活经验转化为学习资源:菜市场的讨价还价藏着语言博弈,祖辈的往事讲述包含着叙事逻辑,当学生学会用语文思维解读自身环境时,每个家庭背景都能成为独特的创作源泉。(个人观点)