在文字深处寻找光

——给学生的语文阅读实用指南

每次翻开一本书,都像推开一扇未知的门,你是否常觉得阅读时思绪飘散,读完后脑中空空?阅读不是“看字”,而是“对话”,我们从三个角度拆解语文阅读的核心方法,帮你找到与文字共鸣的钥匙。

先问“为什么读”,再谈“怎么读”

许多同学把阅读当作任务,匆匆扫过情节便算完成,但真正的阅读,始于明确目标:

- 消遣型阅读:放松身心时,可以快速捕捉故事脉络,标记让你会心一笑的细节;

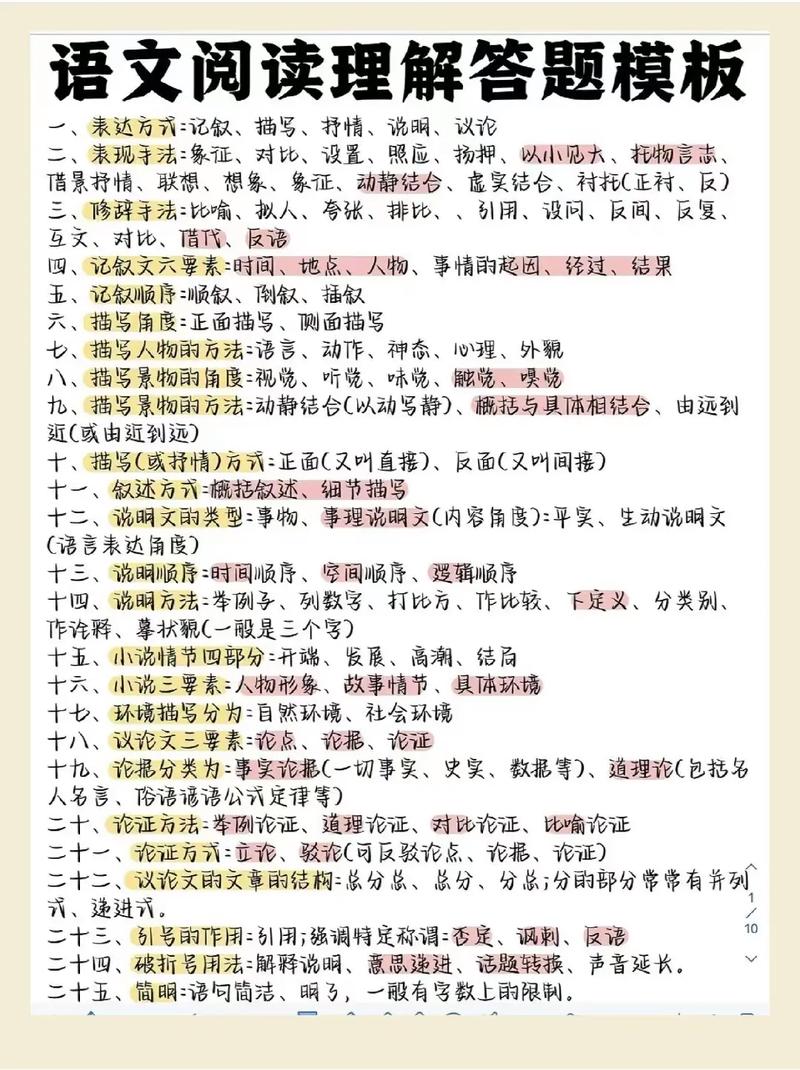

- 学习型阅读:遇到散文、议论文时,立刻拿出笔圈出关键词,比如转折词(““)、情感词(“震撼”“怅然”),这些是作者埋下的路标;

- 探究型阅读:读经典名著前,先查作者生平、时代背景,读《孔乙己》时了解鲁迅的批判视角,读《荷塘月色》时联想朱自清的心境,文字会瞬间立体起来。

让文字“活过来”的四个动作

- 批注式阅读:别怕在书上写写画画,读到《背影》中父亲买橘子的段落,在空白处写:“这个背影为什么让我鼻酸?——因为笨拙的动作藏着最深的爱。”

- 五感还原法:遇到描写场景的句子,闭上眼睛想象:

- 《从百草园到三味书屋》的覆盆子是什么味道?

- 《琵琶行》的琴声是清脆如雨,还是低沉如雷?

- 追问三步法:每读完一段,问自己:

- 作者写了什么?(事实)

- 他想表达什么?(情感/观点)

- 如果是你,会怎么写?(对比思考)

- 跨界联结:将文字与生活、其他学科挂钩,读《赤壁赋》时联想历史课上的三国地图,背古诗时观察窗外柳树如何“万条垂下绿丝绦”。

避开90%学生都会踩的坑

- 误区1:追求速度≠高效

与其一天囫囵吞枣读三篇,不如精读一段,试着把《岳阳楼记》的“先天下之忧而忧”慢读五遍,每次重音放在不同词上,体会语气变化带来的含义差异。 - 误区2:只看“好词好句”

机械摘抄比喻句、排比句,不如记录让你心头一颤的瞬间,活着》里福贵说“鸡变成鹅,鹅变成羊”时的希望与绝望交织。 - 误区3:过度依赖解析书

参考书是拐杖,不是双腿,读完《祝福》先写下你的疑惑:“祥林嫂反复讲阿毛的故事,是因为麻木,还是在求救?”再去对比名家解读,思维会更深刻。

建立你的阅读档案袋

准备一个专属笔记本,分成三个板块:

- 灵感速记:随时记录地铁上、吃饭时冒出的思考,哪怕只有一句话;

- 主题归类:按“成长”“自然”“社会”等标签整理摘录,考试写作文时直接调用;

- 阅读足迹:每月画一张思维导图,梳理读过的书如何互相呼应,比如这个月读的《骆驼祥子》和《平凡的世界》,都在讨论“命运与抗争”。