语文与数学,就像人类认知世界的双翼,当我们在文字构建的意象中感受情感的温度时,数字编织的逻辑之网正悄然铺展,这两门学科绝非简单的知识容器,而是塑造思维形态的精密模具。

翻开语文课本,每个汉字都是文明基因的密码,当我们凝视"杨柳依依"的叠字韵律,不仅看到文字表面的画面感,更触摸到汉语独有的音韵美学,文言文阅读训练绝非机械记忆,而是思维穿越时空的考古之旅——在《论语》的对话结构中领悟论证艺术,从《史记》的人物列传里提炼叙事策略,作文教学的真实价值,在于培养精准表达与共情传递的双重能力,这正是人工智能时代不可替代的核心素养。

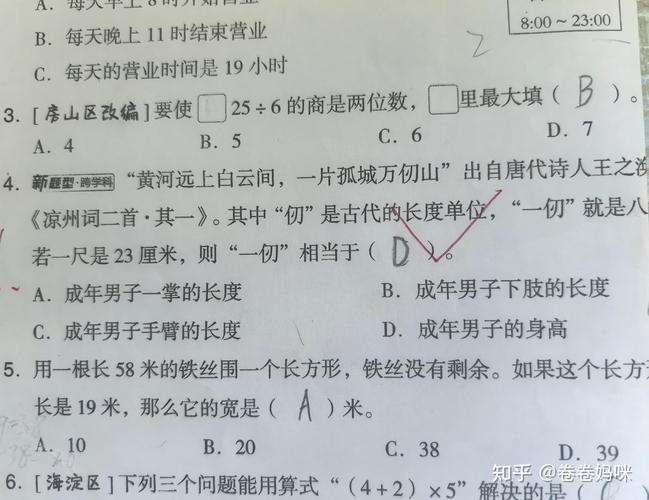

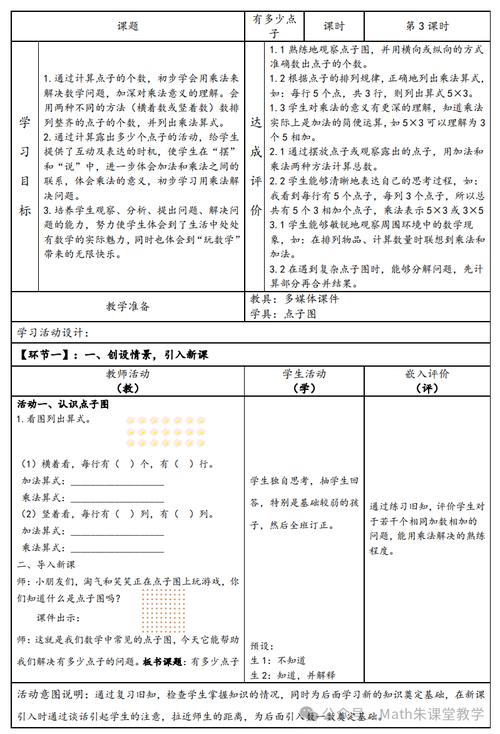

数学课堂里流动的公式定理,本质是抽象世界的解码器,解几何题时构建辅助线的过程,实则是空间想象力的具象化训练,统计概率单元不只是计算技巧,更培养风险决策的量化思维,当学生为应用题建模时,他们正在经历从具象到抽象再到具象的完整思维循环,这种能力迁移到编程、金融等现代领域将产生惊人的化学反应。

两门学科的深层关联常被忽视,诗歌鉴赏需要的意象关联能力,与几何证明中的辅助线构想异曲同工;议论文的论证结构与数学归纳法共享着逻辑骨架,最新教育神经学研究表明,古诗文背诵激活的脑区与数理推理区域存在显著重叠,这印证了跨学科思维训练的科学性。

站在教学现场二十年的观察者视角,我见证过太多认知觉醒的瞬间:当文学少年在数理推导中触类旁通,当竞赛选手在文本解读时豁然开朗,建议年轻的学习者像调色师对待颜料那样对待这两门学科——让感性的暖色与理性的冷色在思维画布上交融,最终绘制的将是立体鲜活的认知图景。