语文板书不是简单的文字堆砌,而是课堂思维的具象化呈现,好的板书需要兼顾知识传递与视觉逻辑,让学生看一眼就能抓住脉络,这里有三个关键原则:

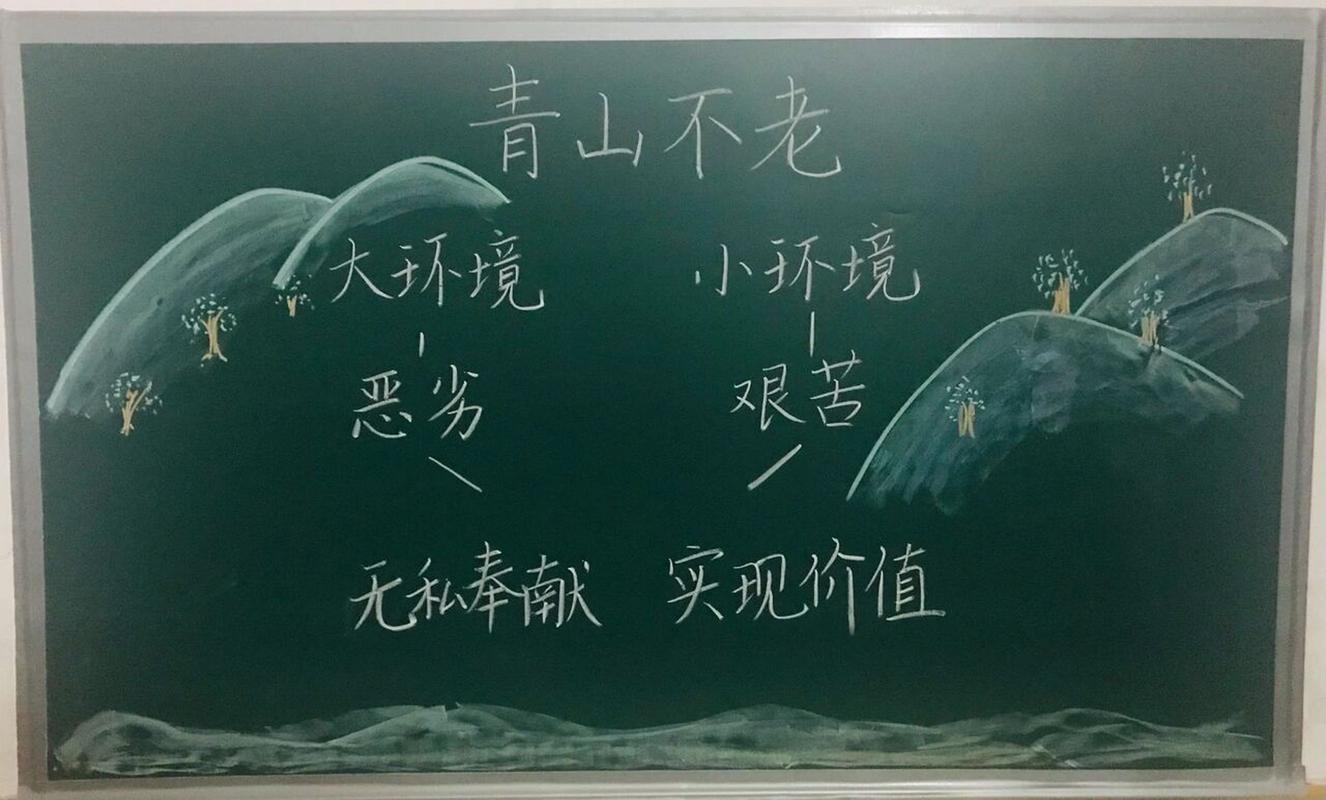

用「减法思维」构建骨架

① 抽离课本冗长描述,提炼核心意象词

荷塘月色》只需保留「曲径」「月光」「荷叶」三个视觉锚点

② 逻辑符号>文字解释

用「→」串联《赤壁赋》的情感转折,用「△」标注《劝学》的论证支点

③ 保留三分之一的留白区

随课堂生成补充学生发言亮点,让板书成为动态思维记录

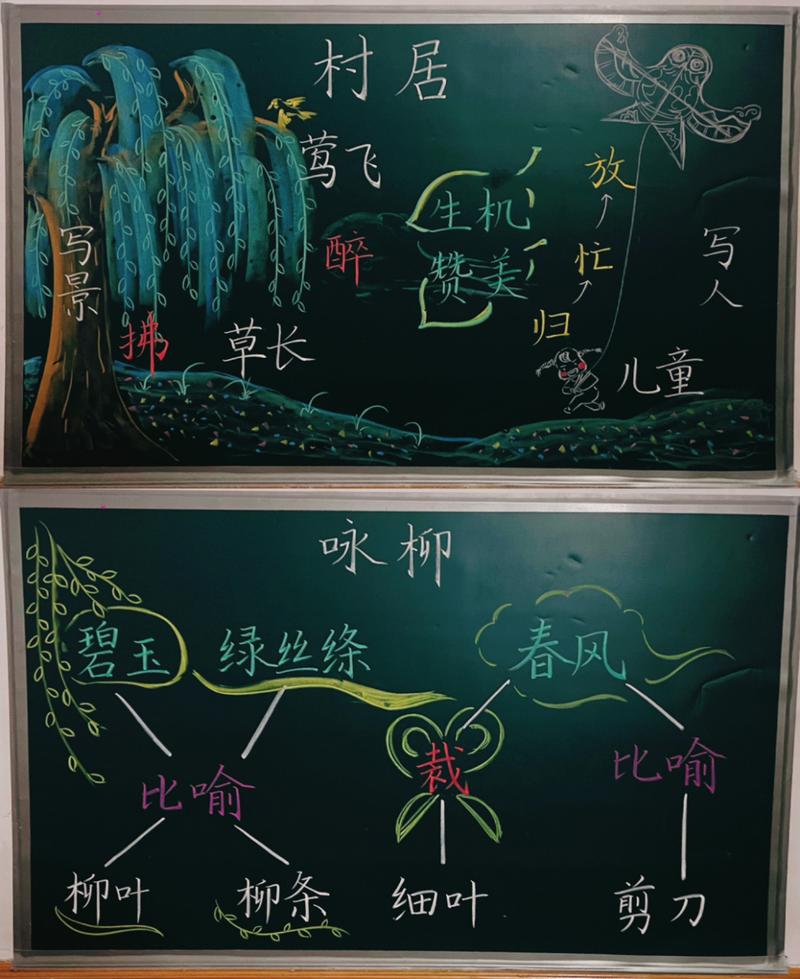

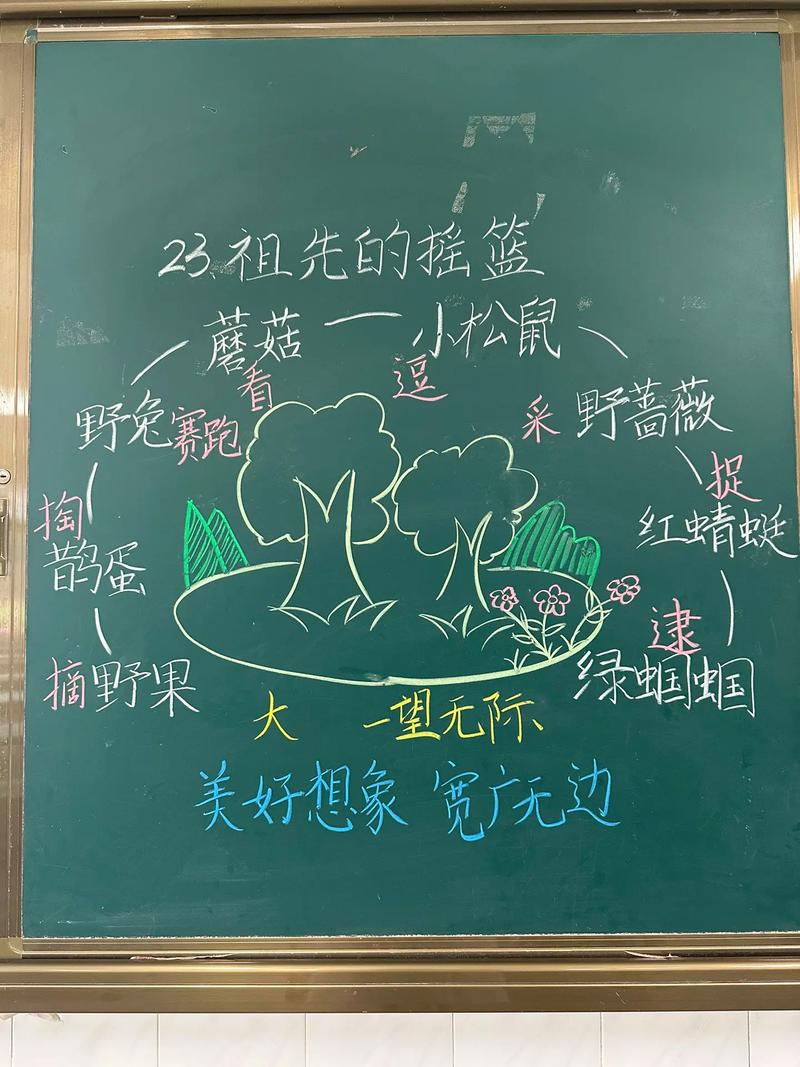

视觉编码激活记忆

• 色彩心理学:议论文用蓝色边框,散文配青绿底色,古诗加赭石晕染

• 符号系统:□=定义 ◎=案例 〓=争议点

• 空间叙事:文言文采用竖排右起,现代文运用思维导图放射结构

重点句式用立体阴影呈现,易错字放大并标注甲骨文演变

设计「可触摸」的板书 在《孔乙己》板书嵌入九宫格,让学生现场贴人物关系磁贴;《雷雨》设计成剧本分镜表,邀请学生用便签补充潜台词,课后允许用手机扫描板书角落的二维码,获取拓展阅读资源。

多年教学实践证明,当板书从展示工具转变为认知脚手架,学生会主动用指尖跟随板书脉络复述课文,好的设计不在于多精美,而在于能否让学生产生「原来如此」的顿悟感,这需要教师先吃透文本精髓,再用视觉语言进行二次创作——板书本质上是用粉笔写诗。