很多学生觉得语文提分难,靠的是天赋和运气,作为带过12届毕业班的老师,我负责任地告诉你们:掌握这5个底层逻辑,三个月就能看见效果,去年带的平行班用这套方法,全班平均分提高了23分。

拆解试卷找突破点 先拿出最近三次考试的试卷,用红笔圈出所有扣分点,你会发现规律:阅读理解总在人物形象分析丢分?作文总卡在42分上不去?把这些薄弱项按优先级排序,比如小张同学发现文言文翻译每周模考都要丢8分,于是每天抽20分钟专攻这个板块,两个月后这部分基本不扣分。

建立三色笔记系统 准备三个活页本:①蓝色积累本(分成语、病句类型、文化常识等板块),每天记录5个新知识点;②红色错题本(按题型分类),不仅要抄错题,更要用不同颜色笔批注错因;③黑色思维本,记录阅读时的灵感火花,每周五放学后花30分钟整理这三本笔记,形成知识网络。

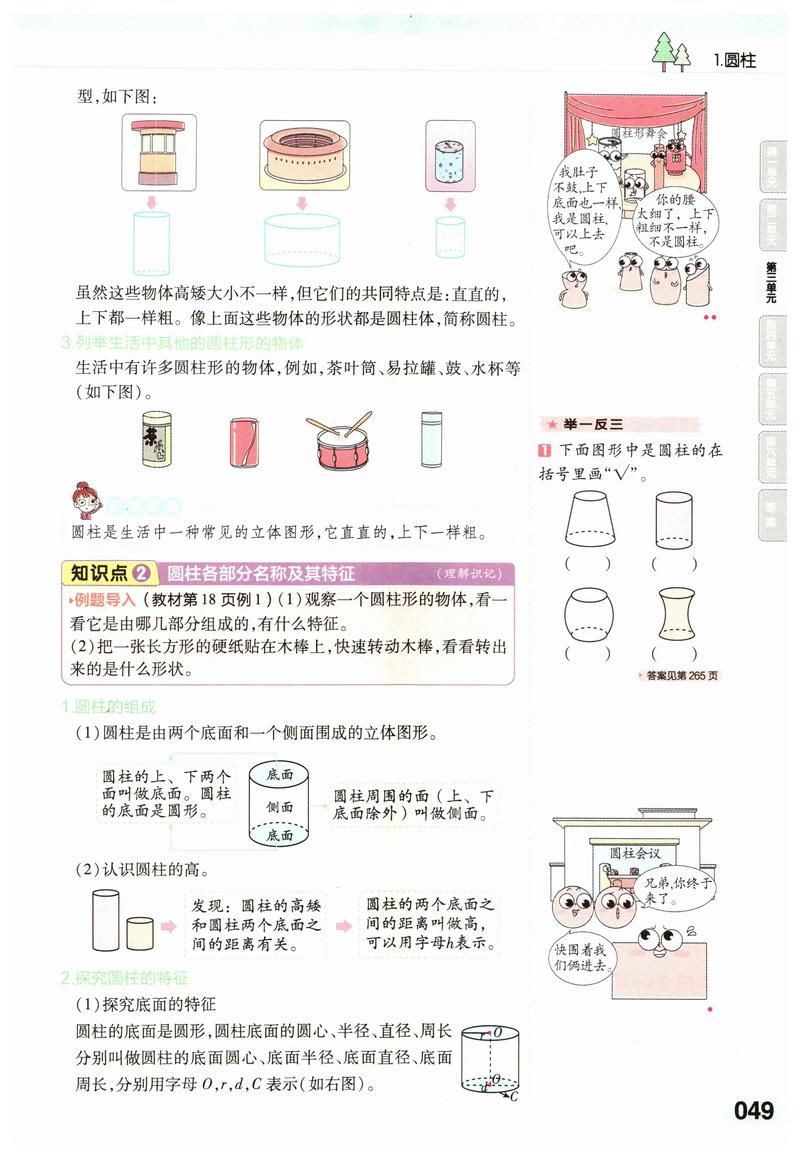

碎片化输入法 把早读拆成三个15分钟模块:前15分钟背古诗文(重点记注释里的典故),中间15分钟朗读满分作文片段(着重模仿结构),最后15分钟做文言文速读训练(每天坚持读200字陌生文本),课间用“531法则”复习:5分钟回顾上节课要点,3分钟默写关键句,1分钟闭眼复述。

考场思维建模 阅读理解要培养“出题人视角”,拿到文章先圈画时间词、转折词、情感词,再看题目属于哪个能力层级(识记/理解/分析/鉴赏),比如某地中考真题《青瓦》第3题,表面考段落作用,实质考查民俗文化的传承主题,答题时必须关联单元人文要素。

作文升格三步走 准备5个万能素材(比如敦煌壁画修复、三星堆考古新发现),每个素材从三个角度开发:文化传承、科技创新、青年担当,考前重点打磨开头结尾:开头用“场景描写+设问”,结尾用“排比句+哲理升华”,每次修改时对着评分标准逐条核对,确保发展等级至少有2个得分点。

最近批改月考作文时,发现小李同学把袁隆平事迹和《诗经》中的农耕文化结合,论证粮食安全话题,这就是活学活用的典范,语文不是玄学,当你用理科思维拆解知识点,用工匠精神打磨细节,量变到质变会比想象中更快到来。