高考数学是许多学生心中的“拦路虎”,但它并非不可战胜,想要实现突破,需要科学的方法、清晰的策略和持之以恒的执行,以下是基于多年教学经验总结的实战建议,供考生参考。

基础为王,拒绝盲目刷题

许多学生陷入“题海战术”,却忽略了对基础知识的系统性梳理,高考数学中,基础题和中档题占比超过80%,这意味着夯实基础是提分的关键,建议:

- 逐章梳理课本公式、定理,确保每个概念都能用自己语言复述。

- 建立“错题溯源本”,每次错题不仅要记录解题步骤,更要标注对应的知识点。

- 每周完成2-3套基础题专项训练,重点训练选择题前8题、填空题前3题、解答题前3道。

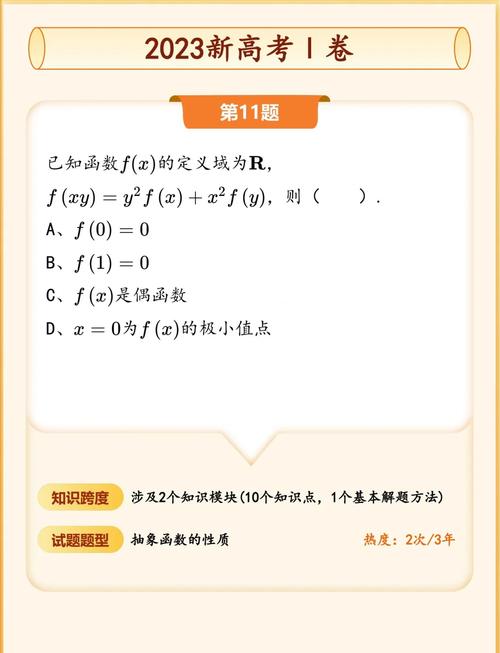

真题是最高效的提分工具

研究近5年高考真题会发现明显的命题规律:

• 三角函数题侧重图像变换与实际应用结合

• 立体几何必考空间向量与坐标系解法

• 概率统计注重数据分析和现实情境解读

建议分三阶段使用真题:

第一阶段:按题型分类训练(如集中突破解析几何大题)

第二阶段:限时模拟考试(严格按高考时间完成整套试卷)

第三阶段:命题人思维复盘(对照答案时思考“这道题想考查什么能力”)

考场时间分配的黄金法则

很多学生失分源于时间管理失控,建议采用“3331”策略:

• 前40分钟:完成选择+填空题(遇3分钟无思路的题目立即跳过)

• 中间50分钟:攻克前三道解答题(三角函数、数列、立体几何)

• 后30分钟:突破解析几何与导数大题

• 最后10分钟:检查基础题+补做标记题

突破瓶颈期的三个关键动作

当分数卡在100-120分区间的学生,需要针对性解决:

- 建立“二级结论库”:整理例如焦半径公式、切线不等式等实用技巧

- 训练“拆解题干”能力:把复杂题目分解为若干基础知识点组合

- 培养“命题人视角”:做完每道题后反问“还能怎样改编这道题”

临场应变能力的刻意训练

考场上常会出现意外状况,提前准备应对策略:

• 遇到全新题型时,先找题干中的关键词与教材知识点的关联

• 计算失误频发者,建议采用“双轨验证法”(如几何题同时用向量和立体几何解法)

• 心理紧张时,立即进行“呼吸标记法”(在草稿纸上画√记录深呼吸次数)

数学能力的提升本质是思维模式的升级,建议每天保持30分钟的高效思考训练,例如对同一道题探索三种不同解法,或者用费曼学习法向同学讲解解题思路,最后的赢家不是最聪明的人,而是最懂得把简单方法执行到极致的人。