数学考研是一场持久战,尤其对于自学者而言,既要对抗知识体系的庞杂性,又要克服心理层面的孤独感,我从三本院校跨考到985数学系,经历过三次真题模考分数翻倍的蜕变,总结出这套方法的核心逻辑:用工程思维拆解数学,把抽象问题转化为可执行的行动模块。

第一阶段:搭建“数学武器库”

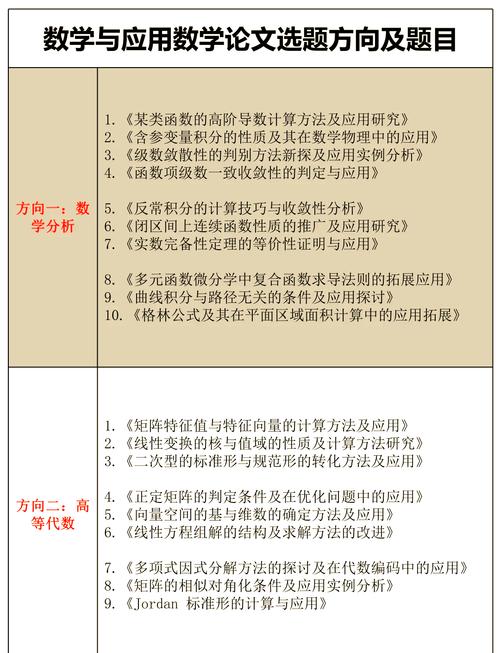

不要直接刷教材!用《考研数学大纲解析》把考点拆成137个技能点(多元函数极值的拉格朗日乘数法”),每个技能点制作三张卡片:①概念卡(用三种颜色区分定义/定理/推论)②例题卡(收录1987-2024年真题中所有相关题型)③陷阱卡(记录学长最容易出错的思维漏洞),这个武器库建立后,你会发现自己对知识点的掌握精度远超培训班学生。

第二阶段:启动“真题模拟舱”

每周六上午严格模拟考场环境做真题,关键不在于对错,而是用红色记号笔标注每道题的“决策路径”,比如在解中值定理题目时,记录下是先用了几何直观还是代数推导,这个动作能暴露出你思维底层的方法论缺陷,建议购买A3尺寸的答题纸,强迫自己训练板书布局——阅卷教授在30秒内看到的关键步骤呈现方式,直接影响15分大题的得分。

第三阶段:构建“错题引力场”

把错题本升级为动态系统:每个错题标注“错误能量值”(计算方式:基础分值×遗忘曲线系数),当某类题目的能量值累计超过警戒线(例如级数题超过500分),立即启动“降维打击”——找到该知识点在数学分析、高等代数中的理论根源,去年有个学生在微分方程题上反复出错,最后通过研读《常微分方程几何理论》打通了任督二脉,这种深度学习带来的认知跃迁,是普通刷题无法比拟的。

警惕“虚假勤奋陷阱”:我见过太多学生每天学习12小时却收效甚微,根本原因是陷入了低水平重复,建议安装屏幕时间监控软件,把60%精力投入在“产生认知痛感”的领域(比如证明题的结构拆解),用30分钟“心流笔记法”记录每次突破思维瓶颈时的顿悟瞬间,真正的提升往往发生在你面对复杂问题时,额头冒汗、手指颤抖的那17秒。

深夜刷题时,不妨把台灯调成暖黄色,这是我发现的秘密武器——特定色温能激活大脑海马体的记忆编码功能,当你在凌晨两点解出那道困扰三天的拓扑学题目时,那种从脊椎窜上来的颤栗感,才是数学最美的模样,这不是鸡汤,是经历过三次考研淬炼出的生存法则。