备考学前编制是一场持久战,需要清晰的规划和强大的执行力,以下从实战角度出发,梳理出六个关键步骤,帮你构建科学备考体系。

锁定靶心:掌握核心情报网

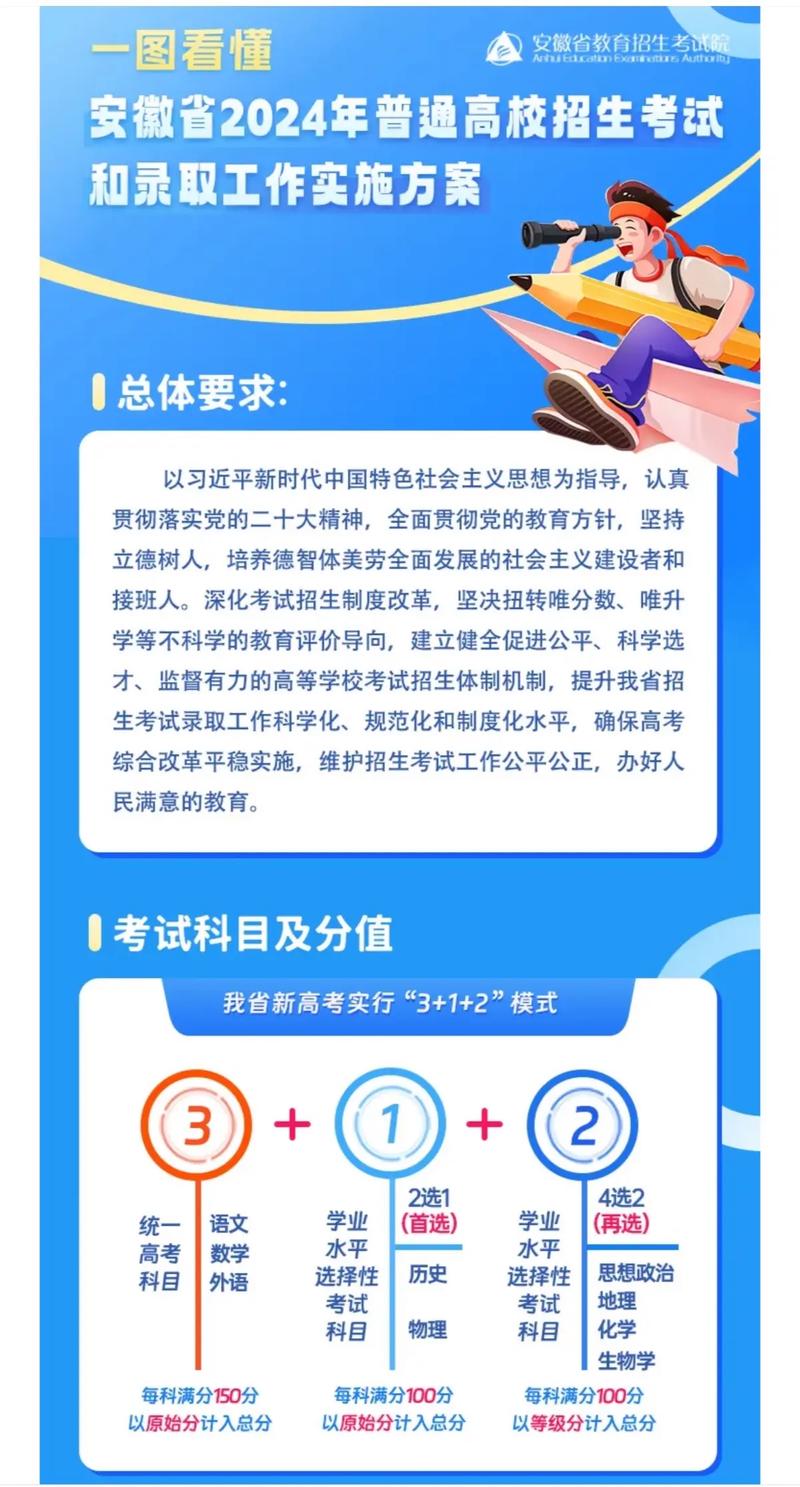

近三年全国教师招聘数据显示,73%的考生因信息差导致备考方向偏差,建议每天固定30分钟查看教育厅官网、人事考试网,用表格记录不同地区的笔试科目权重(如教育综合30%+学科知识70%),特别注意部分地区新增的“保教案例分析”模块,建立信息追踪机制,关注政策风向标,双减”后多地增加的素质教育考核点。

构建三维复习模型

将备考周期划分为三个阶段立体推进:

- 基础筑基期(1-2个月):使用思维导图拆解《学前教育学》《3-6岁儿童发展指南》,配合教育部发布的《幼儿园教师专业标准》制作考点卡片

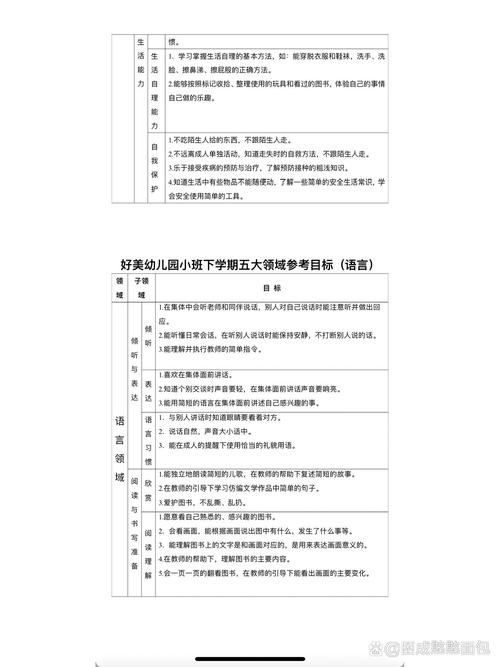

- 能力突破期(3-4周):针对五大领域设计教学活动模板,每天完成2道游戏设计题+1篇观察记录分析

- 实战强化期(2-3周):严格按照考场时间进行全真模拟,2023年考生反馈显示,完成15套真题演练的通过率提升42%

打造智能资料库

建立分类学习系统:

- 核心教材:《学前教育专业知识》《幼儿心理学》(人民教育出版社)

- 动态素材库:收录《学前教育研究》期刊热点、国家级精品课案例

- 错题银行:用Excel统计错题知识点出现频率,针对性进行专项突破

警惕网络流传的“绝密押题”,去年教招考试中出现过期的《纲要》版本导致32%考生主观题失分

设计时间晶体结构

采用90分钟专注学习法+15分钟碎片记忆模式:

- 早晨7-8点:记忆类内容(法律法规、儿童发展里程碑)

- 下午3-5点:高耗能任务(活动设计、论文写作)

- 晚间8-9点:错题重做+思维复盘

参考番茄工作法原理,每25分钟切换学科模块,保持大脑活跃度,建议将手机设为专注模式,避免社交媒体碎片化干扰

建立双向反馈机制

组建3-5人备考小组,每周进行角色扮演考核:轮流担任考官出题、模拟试讲、互相批改教案,使用录音设备记录说课过程,通过回放发现教态、语速等问题,数据显示,持续进行模拟面试的考生在答辩环节平均得分高出27%

铸造心理防御体系

备考中期(第2个月)会遭遇“高原反应期”,这是神经突触重构的必经阶段,建议设置弹性目标:完成80%计划即算达标,保留每周半天的“放空日”,当出现焦虑情绪时,立即启动“5-4-3-2-1” grounding技巧:说出5种看到的颜色、4种触感、3种声音、2种气味、1种味道,快速回归当下

备考本质是认知系统的升级过程,作为见证过多届考生蜕变的教师,我认为真正的竞争力不在于熬夜时长,而在于构建“信息处理-知识转化-实战输出”的闭环系统,当你能将《指南》中的理论自然转化为半日活动的设计逻辑,当面对突发事件处理题时能调动法律法规和心理学原理多维度分析,便是真正具备了幼儿教师的专业素养,每个刷题到深夜的当下,都在重塑未来的职业基因。