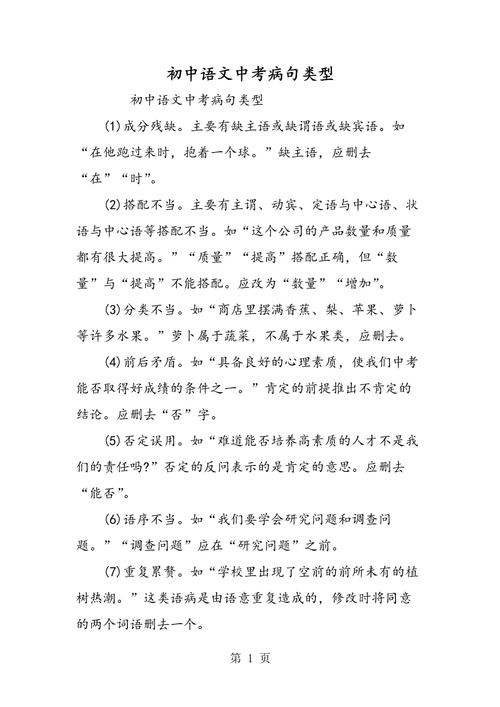

句子是否“生病”,关键在于是否符合语言表达的基本规则,判断一个句子是否有语病,需要从语法结构、逻辑关系、语言习惯等多个角度切入,以下是几种常见病句类型及识别方法:

成分残缺 完整句子通常包含主语、谓语、宾语等基本成分,当核心成分缺失时,句意会变得模糊。

- “通过这次考试,让我认识到基础知识的重要性。”(缺主语)

- “我们必须建立人与自然和谐发展。”(缺宾语中心语)

搭配不当 词语组合需要遵循固定规则,动宾搭配、主谓搭配、修饰语与中心语搭配出现矛盾时,会产生语病:

- “提高写作水平”正确,“扩大写作水平”错误

- “皎洁的月光像轻纱覆盖着大地”中“覆盖”与“轻纱”的轻柔特性矛盾

语序混乱 汉语语序直接影响语义表达,注意多重定语顺序、关联词位置等问题:

- “两个学校的优秀教师”易误解为两所学校

- “不仅他会弹钢琴,还会作曲”应为“他不仅会弹钢琴”

语义重复 重复表达会降低语言效率,常见于成语误用或赘余成分:

- “他忍俊不禁地笑起来”(“忍俊不禁”已含发笑义)

- “下午三点钟左右时分”(“左右”与“时分”重复)

逻辑矛盾 句子各部分需保持事理逻辑与客观规律:

- “繁星满天,明月高悬”违背天文常识

- “能否坚持阅读是提升成绩的关键”(前后两面与一面不对应)

快速诊断三步法

- 通读感知:凭语感捕捉明显不协调处

- 成分切分:用“‖”划分主谓宾,检查主干是否完整

- 逻辑验证:推敲时间顺序、因果关系是否合理

修改病句如同医生问诊,既要掌握病理特征,也要培养敏锐的语感,建议建立个人《病句病例本》,将日常阅读中发现的典型病例分类整理,定期分析其错误规律,语言规范意识的形成需要持续积累,当你能准确诊断他人句子中的问题时,自己的语言表达自然会趋向严谨精确。(配图建议:可插入句子结构树状图、修改病句对比图等视觉化素材)

真正优秀的语言表达,是在规范框架中展现思想的光彩,与其死记硬背病句类型,不如在经典文本中体会句子的呼吸节奏,在写作实践中打磨表达的精准度。