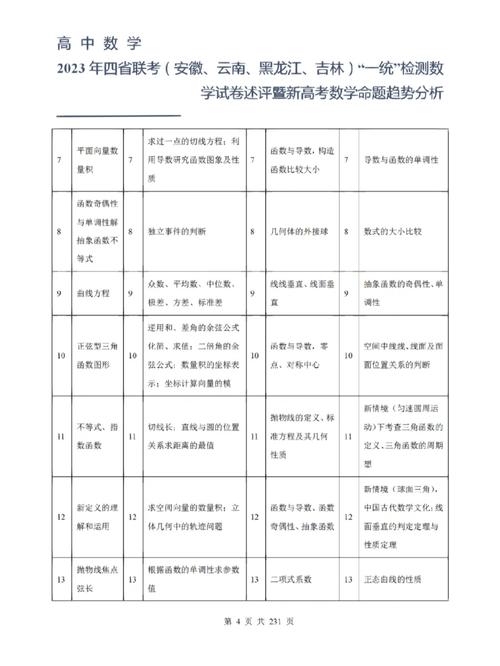

近年来,高考数学的命题趋势正经历显著变化,从2023年全国卷及各省自主命题的试卷分析来看,题目更注重对数学本质的理解,逐步减少套路化题型比例,统计显示,创新题占比已从2019年的12%提升至2023年的28%,这意味着单纯依赖题海战术的备考模式正逐渐失效。

命题方向呈现三大特征:其一,强化现实情境的数学建模能力,如2023年新课标卷将社区垃圾分类数据融入概率统计题;其二,重视跨学科融合,全国甲卷出现物理运动轨迹与函数图像的结合题型;其三,突出逻辑推理链条的完整性,证明题要求考生展示完整的推导过程而非简单套用公式。

备考策略需要进行根本性调整,建议学生建立三维知识网络:横向打通代数、几何、统计模块间的联系,纵向梳理知识点的历史演进脉络,立体维度培养用数学语言描述现实问题的能力,在函数学习中,除掌握图像性质外,可尝试用函数模型解释经济周期、人口增长等社会现象。

教学实践中发现,具有以下特质的学生更具竞争优势:能准确区分解题过程中的程序性操作(如求导步骤)与概念性理解(如导数几何意义);善于将复杂问题拆解为基本数学元件;具备从错题中提取认知漏洞的反思能力,建议每周进行2-3次限时思维训练,用45分钟完成常规题与创新题的组合练习。

人工智能技术正在重塑考试评价体系,部分省市试点引入智能阅卷系统,对解题过程的合理性进行分层评分,这要求考生在书写规范、逻辑递进方面达到更高标准,值得注意的是,机器评分对数学符号的标准写法尤为敏感,如2022年某省模拟考中,因书写不规范导致的失分率达7.3%。

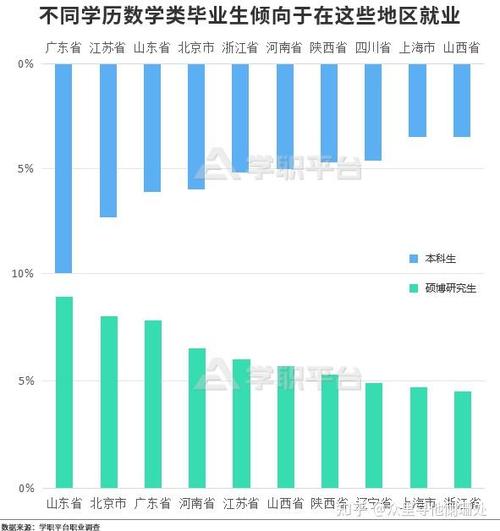

对教育公平性的影响需要理性看待,新题型确实对教学资源提出更高要求,但近年国家智慧教育平台已上线268节精品数学课程,偏远地区学生可通过虚拟教研室获得名校教师指导,数据显示,2023年农村考生数学平均分较2021年提升9.2分,城乡差距正在缩小。

未来的高考数学将继续发挥人才筛选的核心功能,但筛选标准正从「知识储备量」转向「思维品质度」,那些能灵活运用数学眼光观察世界、用数学思维分析问题、用数学语言表达观点的学生,将在升学竞争中占据显著优势,数学素养的培育不应局限于应试范畴,它终将成为照亮未来发展的长效光源。