语文常态课是高中学习的基础环节,看似普通却藏着提升成绩的关键,许多同学认为“听讲+做题”就能学好语文,想要真正掌握这门学科的核心能力,需要建立系统化的学习策略。

让课堂成为思维训练场

别把语文课当作故事会,当老师讲解《赤壁赋》时,要紧跟三个维度:苏轼如何用“白露横江”构建意境?主客问答折射出怎样的哲学思辨?骈散结合的句式对情感表达产生什么效果?建议准备双色笔记本,黑色记录知识点,红色标注自己的疑问和联想,例如学到《祝福》中三次外貌描写,立即在旁边批注:“对比手法如何暗示祥林嫂命运转折?”课间用3分钟把批注问题转化为可讨论的话题。

构建网状知识体系

每周制作思维导图时,别止步于文学常识梳理,试着把《劝学》的比喻论证和《师说》的对比论证连接,标注两种论证方式的适用场景;将《荷塘月色》的通感手法与《琵琶行》中的音乐描写对照,分析感官联觉的不同运用,推荐使用“主题轴心法”,比如以“士大夫精神”为核心,串联《离骚》《归去来兮辞》《岳阳楼记》,整理不同时代文人的精神图谱。

把文本转化为能力工具

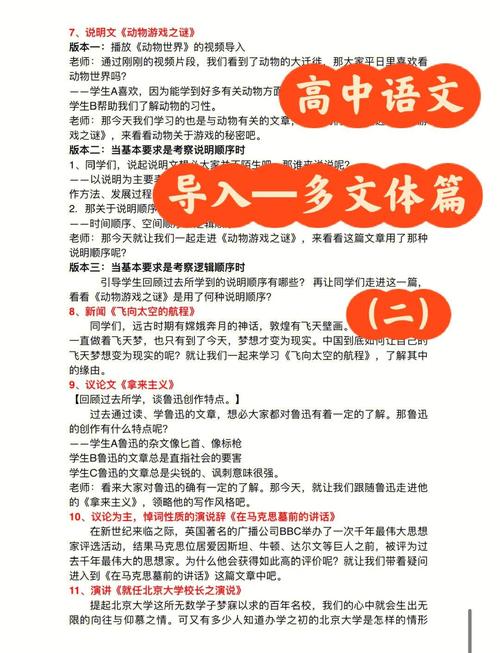

阅读理解失分往往源于机械答题,下次做《红楼梦》节选练习时,先画出人物关系图,用不同符号标记对话中的潜台词,再结合判词分析人物命运,写作训练可尝试“素材变形术”:把《项脊轩志》的枇杷树改写成300字微小说,用《六国论》的论证结构分析校园现象,每学完必修单元,用本单元技法创作时事评论,例如用《反对党八股》的破立结构写“短视频对青少年的影响”。

建立诊断式学习循环

试卷分析不是简单改错题,把月考作文按高考评分标准拆解,用黄笔标出符合发展等级的部分,红笔圈定失分点,准备错题本时,不要抄写题目,而是记录思维断点:把《兰亭集序》情感理解错误归类为“时代背景认知缺失”,将古诗鉴赏偏差标记为“意象数据库不足”,每月末进行专项补强,若发现议论文论证薄弱,就集中研读《拿来主义》的论证层次,模仿其破立转换技巧。

语文素养的提升如同煲汤,急火煮沸后更需要文火慢炖,当你开始用编辑思维拆解文本,以作家视角构思写作,让每节常态课都产生思维增量,那些藏在字里行间的语言规律和人文智慧,自然会融入你的精神血脉,真正的好语文课不是知识的搬运,而是让每个汉字都成为照亮思维的星火。