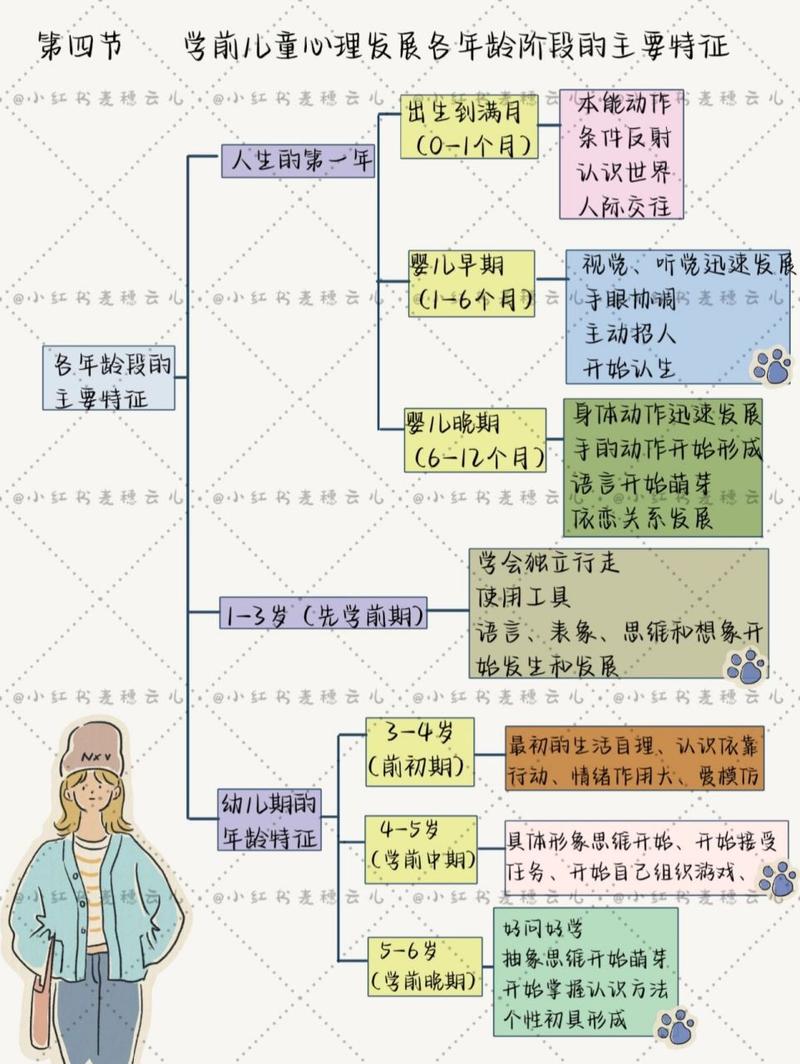

第一阶段:0-1岁(婴儿期)

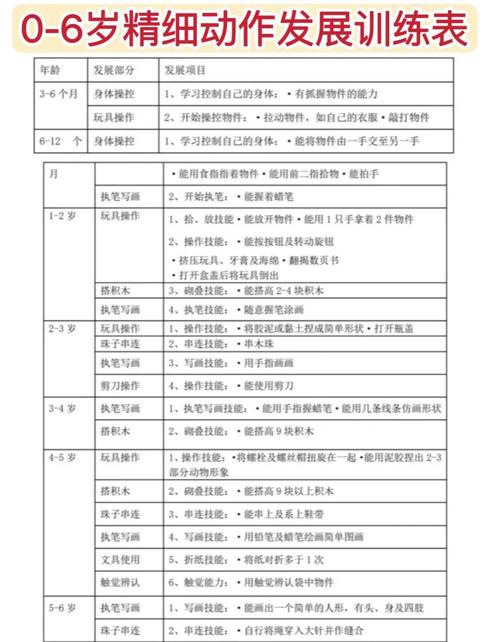

此阶段以基础生存能力的建立为核心,新生儿通过感官探索世界,逐渐发展出抓握、翻身、坐立等大动作,并开始发出简单音节。

关键发展点:

- 生理需求优先,需保证充足睡眠与营养;

- 建立安全依恋关系,通过抚摸、眼神交流增强信任感;

- 提供色彩鲜明的玩具,刺激视觉与触觉发展。

第二阶段:1-3岁(学步期)

儿童进入语言爆发期与自主意识萌芽阶段,独立行走能力增强,开始用简单词汇表达需求,并出现“自我中心”行为。

养育建议:

- 避免过度干预探索行为,在安全范围内允许试错;

- 通过绘本、儿歌扩充词汇量,鼓励模仿发音;

- 用规则明确的游戏(如分类、配对)培养逻辑思维。

第三阶段:3-4岁(幼儿园小班阶段)

社交能力快速提升,同伴互动增多,能完成穿衣、洗手等自理任务,想象力丰富,但情绪波动较大。

教育重点:

- 引导分享、轮流等社交礼仪,化解冲突时侧重共情教育;

- 通过角色扮演游戏激发创造力;

- 建立规律作息,逐步培养时间管理意识。

第四阶段:4-6岁(幼儿园中班至大班)

认知能力飞跃发展,可理解抽象概念(如数字、时间),精细动作趋于熟练,道德观念初步形成,开始关注他人评价。

能力培养方向:

- 引入科学实验、手工制作等活动,强化观察与动手能力;

- 用故事讨论引导是非判断,树立正向价值观;

- 通过跳绳、拍球等运动提升身体协调性。

关于阶段划分的灵活性

上述年龄界限并非绝对标准,部分儿童可能提前或延后1-2个月进入下一阶段,这与遗传、环境刺激密切相关,教育者需避免“一刀切”评价,重点关注个体发展轨迹,及时调整引导策略,语言发育稍缓但运动能力突出的孩子,可通过运动类游戏增强自信心,再逐步加强语言输入。

作为一线教育工作者,我认为阶段划分的本质是帮助成人理解儿童,而非限制儿童,每个孩子都有独特的成长密码,尊重差异、提供“脚手架式”支持,远比机械对照发展量表更有意义。