(一)

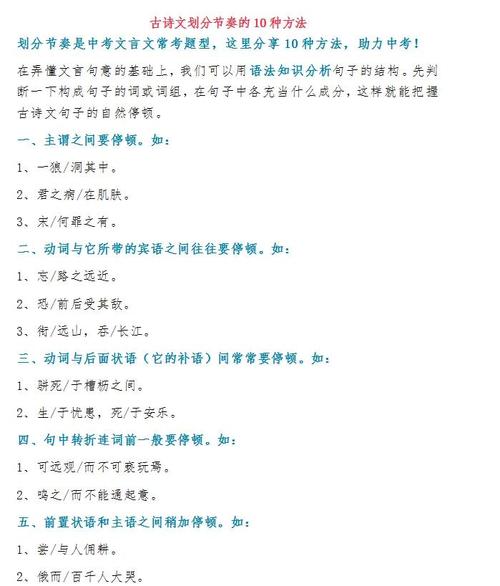

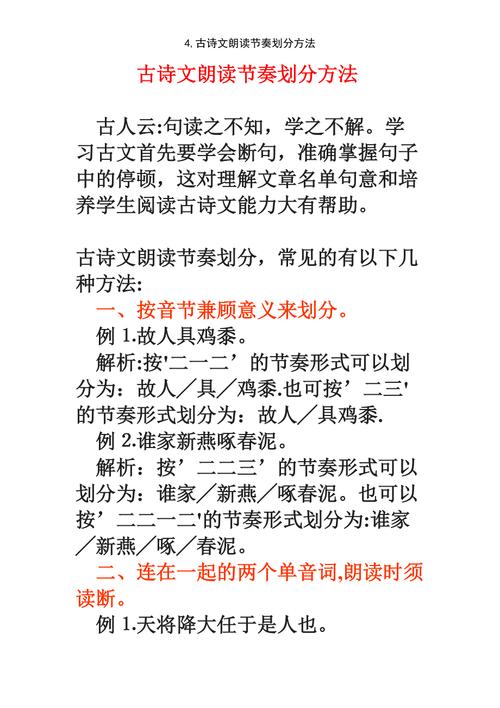

划分语文句子的节奏,本质是理解语言的呼吸感,一个句子的节奏由语义重心和情感流动共同决定。“春风/又绿/江南岸”(王安石),停顿处既是语义的节点(动作、状态的变化),也是情感的延展(对春意的期待),学生可先标记主谓宾结构,再根据修饰成分的长短调整停顿,如:“那只毛色雪白的猫/轻盈地跃上了/邻居家的矮墙。”

(二)

标点符号是天然的节奏提示,但并非唯一标准,逗号、顿号通常需要短停顿,句号、感叹号需长停顿。“夜空中,繁星闪烁,仿佛无数双眼睛注视着我们。”此处逗号划分了场景切换,但“繁星闪烁”后也可稍作延长,以突出画面感,注意:长句子中无标点处,需按意群划分,如“他穿过人潮拥挤的街道/走进那家飘着咖啡香的小店”。

(三)

诗歌与散文的节奏差异需重点区分,古诗多遵循固定格律(如五言“二三式”、七言“二二三式”),如:“白日/依山尽,黄河/入海流。”现代诗和散文则更自由,需结合语气强弱,“雨,突然就落了/在玻璃窗上敲打出/慌乱的节拍。”此处“突然就落了”一气呵成,强调雨的急促感,后半句拆分后突出意象对比。

(四)

朗读训练是掌握节奏的关键,建议学生用“划线法”在课本上标记停顿(单斜线“/”表短停,双斜线“//”表长停),同时录音对比,例如练习句子:“如果冬天来了//春天/还会远吗?”(雪莱),通过反复诵读,体会反问语气中“冬天”与“春天”之间的逻辑停顿与情感张力。

个人观点:节奏是语言的灵魂,机械划分会扼杀语感,需引导学生在理解文意的基础上,让呼吸与文字共鸣,教师应多示范诵读,用声音的轻重缓急,唤醒学生对汉语韵律的直觉。