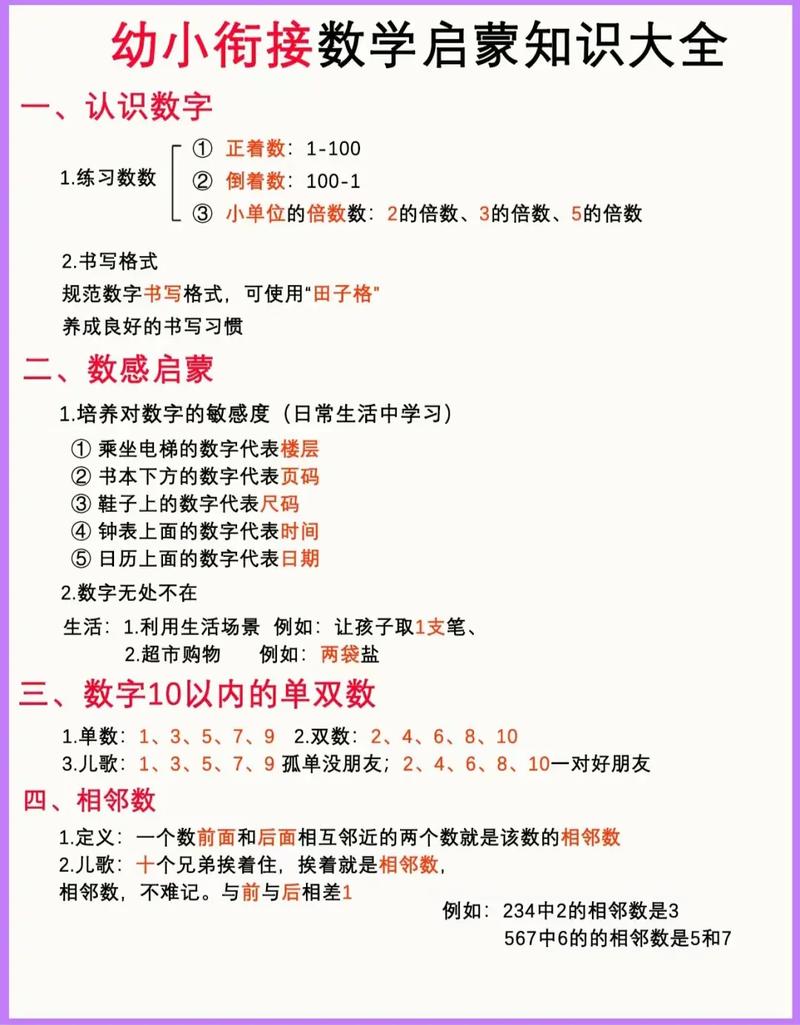

数学是学前教育阶段的重要学科,但如何让幼儿真正理解抽象的数字、形状和逻辑关系?关键在于将数学知识转化为符合儿童认知规律的学习方式,以下从实践角度分享几个有效策略。

用游戏激活数学思维

幼儿的学习以直接经验为主,脱离游戏的教学容易陷入“机械记忆”。

- 通过“数字跳格子”帮助孩子理解数与量的对应关系,边运动边计数;

- 利用积木分类游戏认识立体图形,在搭建过程中感知对称、平衡等概念;

- 设计“超市购物”角色扮演,用仿真货币进行10以内的加减法实操。

游戏设计要遵循“最近发展区”原则,每次只增加一个难度变量,避免信息过载。

生活场景是最好的教具

数学本就存在于真实生活中,带孩子在自然环境中发现数学元素:

- 分水果时引导观察“5颗草莓分给2人,每人能拿几颗”的分配问题;

- 上下楼梯时进行顺数、倒数练习,建立数序概念;

- 整理玩具时按颜色、大小、功能多维度分类,培养逻辑归纳能力。

这种即时性的学习能让幼儿直观感受到数学的实用性。

分层教学避免“一刀切”

同龄儿童的数学认知水平差异可达2-3岁,建议采用“三级任务制”:

- 基础层:完成实物点数、简单配对等具象操作

- 进阶层:用半抽象教具(如数棒)进行符号转化

- 拓展层:解决开放式问题(如“用不同方法数出7块积木”)

教师通过观察记录,动态调整每个孩子的学习路径,用“支架式教学”逐步撤除辅助。

视觉化工具降低认知门槛

采用“具象→表象→抽象”的递进策略:

- 初期使用实物教具(纽扣、树叶等)建立感性经验;

- 过渡期引入图形图表,将数量关系可视化;

- 后期逐步使用数字符号,但始终与实物保持关联。

特别推荐“数学故事绘本”,用情节串联知识点,你好!数学》系列将比较、排序等概念融入故事情境。

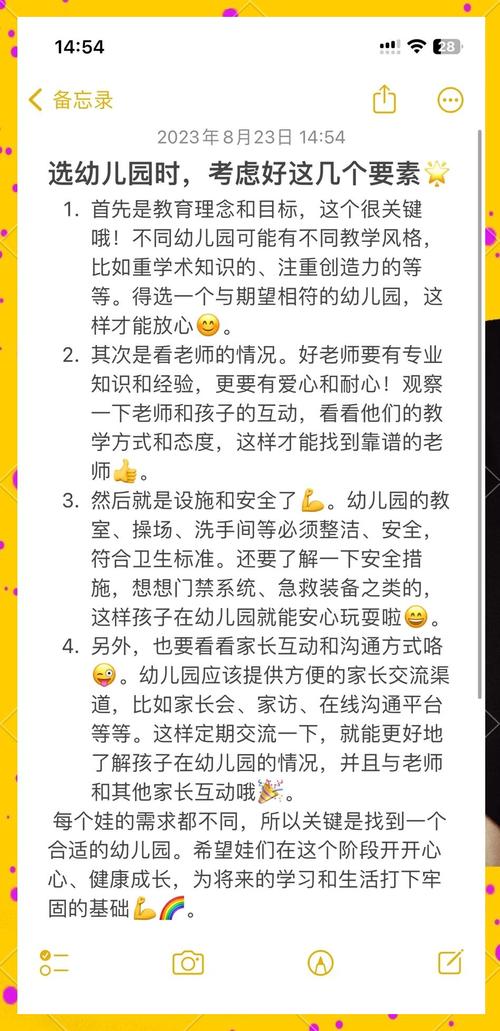

家校协同构建数学语境

单靠课堂练习难以形成稳固认知,需营造日常浸润环境:

- 家庭任务:记录每日气温变化曲线,感知数字增减;

- 亲子互动:玩“数字寻宝”,在家中发现隐藏的数字;

- 园所反馈:每周发送“数学行为观察表”,指导家长捕捉教育契机。

数学启蒙不是超前学习运算技巧,而是培养“用数学眼光观察世界”的思维习惯,当孩子主动说出“妈妈,我发现车轮是圆形的”,这就是最成功的数学教育,保持对儿童认知规律的敬畏,耐心等待思维火花的自然萌发,远比追求速成更重要。