幼儿阶段是人生发展的基石,这一时期的成长质量直接影响个体未来的认知能力、情感健康与社会适应力,理解幼儿教育的内在根源,需要从人类发展的底层逻辑出发,挖掘那些无声却持续产生作用的深层力量。

生理成熟是教育发生的物质载体,0-6岁儿童大脑神经元以每秒百万次的速度建立连接,运动皮层与感官系统的发育存在严格的时间窗口,当教育内容与特定神经回路的敏感期吻合时,比如2-4岁语言爆发期进行双语浸润,能够激活大脑布罗卡区的超常发展,蒙特梭利设计的感官教具之所以有效,本质上是对触觉、视觉、听觉神经通路的科学刺激。

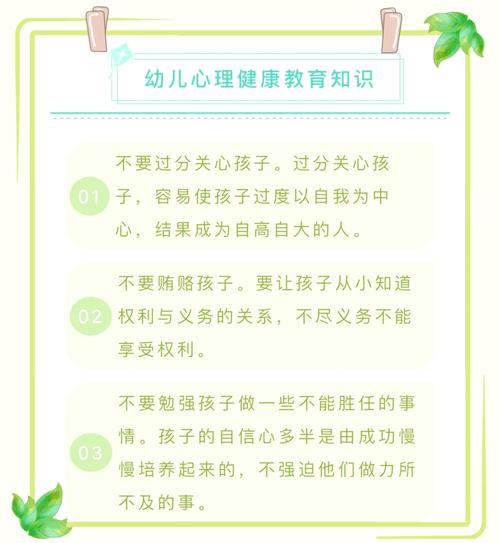

心理需求构成教育干预的内在动力,幼儿通过重复扔玩具认识重力法则,实质是认知失调引发的学习行为——原有经验与客观世界的矛盾催生探索动机,安全型依恋关系的建立不仅关乎情感需求,更影响海马体的发育水平,神经科学研究显示,长期处于焦虑状态的幼儿记忆存储容量会下降17%-23%。

文化基因在早期教育中完成代际传递,人类学家发现,3岁儿童已能识别本族文化的非语言符号,比如东方幼儿对集体协作游戏的敏感度比西方同龄人高出40%,这种差异并非遗传决定,而是家庭仪式、社区活动中的隐性教育在发挥作用,当祖母用传统童谣哄睡时,实际上在进行文化原型的编码传输。

教育者角色需要超越表面互动,观察记录显示,教师回应幼儿提问的延迟时间若超过1.8秒,儿童探究行为的持续性会显著降低,高回应性互动能促进大脑催产素分泌,这种神经化学物质不仅增强信任感,还能提升前额叶皮层对复杂信息的处理效率,真正有效的教育发生在看似平常的200毫秒反馈间隙中。

站在儿童发展研究的交叉点上,我们越来越清晰地看到:优质幼儿教育不是成人世界的单方面输出,而是对人类成长密码的解读与顺应,当教育策略与神经发育节律共振,与文化传承脉络同频,与心理进化需求契合时,才能激发出生命内在的成长力量,这要求教育者既要有显微镜般的观察精度,又要有望远镜般的格局视野。