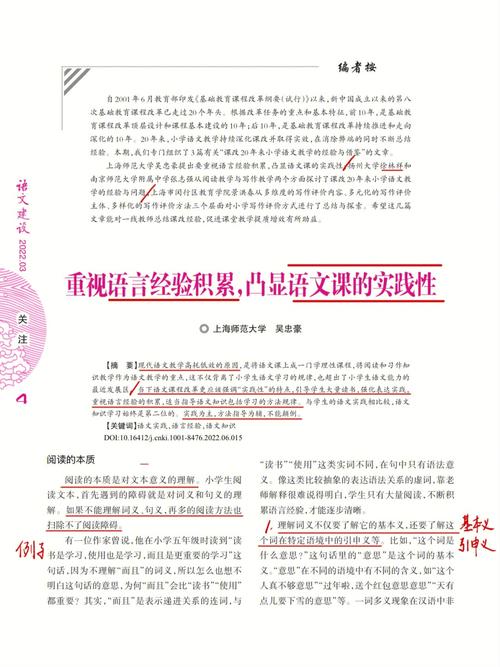

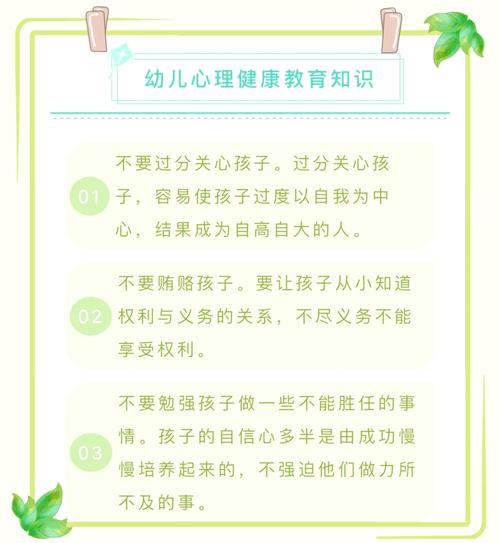

在幼儿教育的实践中,每个教育者都需要面对一个核心问题:如何真正尊重孩子的成长规律,同时帮助他们构建适应未来的能力?答案或许藏在以下这些容易被忽视的细节中。

观察比指导更重要

蹲下身子与孩子平视时,会发现他们搭建积木时的专注眼神里藏着解决问题的逻辑,曾有幼儿园教师记录过:一个4岁男孩花40分钟反复尝试把圆形积木立在方形底座上,这个过程中他自发理解了重心与平衡的关系,教育者的价值不在于立即纠正"错误",而是提供安全的试错环境,用"你觉得怎样能让它站稳"替代"你应该这样放"。

情绪地图的绘制

当孩子因为抢玩具哭泣时,简单的"不许哭"会阻断情绪认知的发展,北京师范大学2023年幼儿情绪研究显示,能准确描述自己情绪的孩子,在小学阶段表现出更强的冲突解决能力,尝试引导孩子用颜色命名情绪:"你现在像红色的小火山要爆发吗?"这种具象化表达能帮助孩子建立情绪管理的神经通路。

无痕的生活教育

洗手池前贴身高刻度线,让孩子自己对照能否够到水龙头;午餐时提供不同材质的夹子让孩子练习手指力量,香港耀中幼教体系的研究表明,生活场景中的学习留存率比课堂讲授高72%,把教育目标隐藏在日常生活里,孩子获得的不仅是技能,更是"我能行"的自我认知。

提问的留白艺术

"这片树叶像什么"比"树叶是什么颜色"更能激发创造性思维,剑桥大学早期教育实验室发现,开放式问题能使幼儿前额叶皮层活跃度提升3倍,当孩子说"云朵是棉花糖做的",不必急着补充科学知识,追问"你想尝尝什么味道"反而能打开想象力的通道。

动态评估体系

某国际幼儿园用成长档案替代打分制:记录孩子第1次独立穿鞋用时15分钟,第20次只需3分钟,这种可视化过程评估让家长看到,教育不是瞬间的完美呈现,而是持续生长的轨迹,定期拍摄孩子玩同一玩具的不同方法,比任何评价量表都更能说明认知发展。

教育本质上是生命与生命的相互滋养,当我们放下"教"的执念,转而成为敏锐的观察者、耐心的倾听者和智慧的引导者时,那些看似微小的互动瞬间,正在悄然构建孩子应对未来的核心能力——保持好奇、敢于尝试、懂得共情,这或许才是幼儿教育最本真的模样。