句子是语言表达的基本单位,掌握句子构成规律是提升语文能力的关键,对中小学生而言,通过系统化摘抄训练不仅能积累语料,更能深入理解汉语语法逻辑,以下是经过教学实践验证的有效方法:

解剖句子骨架 主谓结构是句子的核心支架,摘抄时先用红笔圈出主语(动作发出者)和谓语(动作本身),"春风(主语)拂过(谓语)柳梢",进阶训练可加入宾语:"小燕子(主)衔来(谓)新泥(宾)",通过200-300个例句的标注练习,学生能直观感受汉语句型脉络。

捕捉修饰密码 定语、状语、补语是丰富句子的关键元素,建议用不同颜色标记:

- 蓝色波浪线标注定语(如"毛茸茸的小鸡")

- 绿色方框突显状语(如"缓缓地流淌")

- 黄色底纹强调补语(如"跑得气喘吁吁") 每周整理20组对比句,如基础句"太阳升起"与扩展句"金红色的太阳从海平面缓缓升起",体会修饰成分的增值作用。

建立句型仓库 准备分类摘抄本,每页记录特定句型:

- 连动句式:"他推开窗户深吸一口气"

- 兼语句式:"老师让我们默写课文"

- 存现句式:"墙上挂着一幅水墨画"

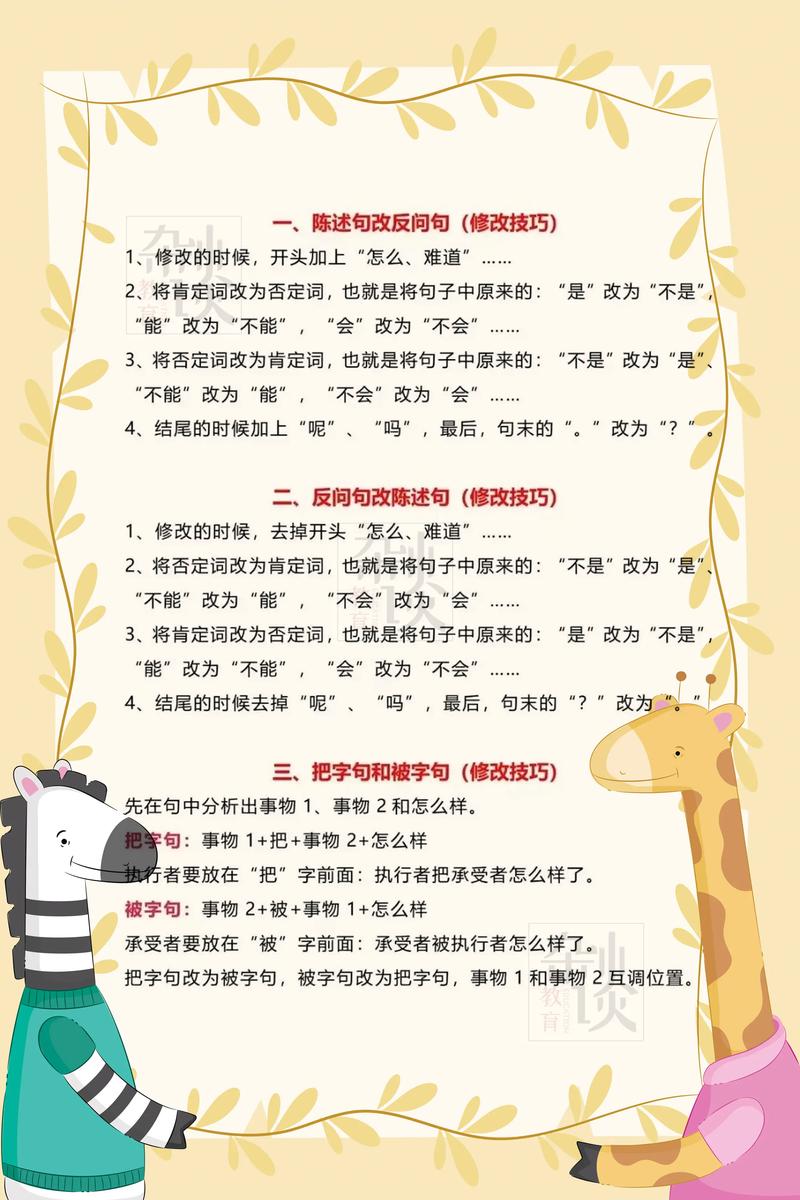

- 把字句式:"我把作业认真检查了三遍" 定期进行句式转换练习,例如将"被字句"改为"把字句",培养语言灵活性。

语境化积累策略 反对孤立摘抄,倡导情境记录,遇到精彩句子时,同步记录:

- 上下文背景(如"《草原》中描写羊群的比喻句")

- 使用场景(适合用在写景作文开头)

- 替换要素(可将"羊群"替换为"人群""云朵"等) 鼓励学生在周记中主动运用5-10个摘抄句式,教师用※符号标注成功案例。

动态更新机制 准备活页笔记本,设立三个分区: ▶ 常备区(50个万能句式) ▶ 专题区(按写人/记事/状物分类) ▶ 实验区(尝试改写创新) 每月末淘汰10%使用率低的句子,补充新鲜语料,保持摘抄本的生命力。

坚持每天花15分钟进行句子解剖与重组练习,六个月内可自然形成语感,曾有位初二学生通过这种方法,将作文平均分从23分提升到38分(满分40),关键在于把摘抄变成思维训练而非机械记录,当看到晚霞能下意识分解出"绯红的云霞浸染了整片天空"的句式结构时,语言能力便真正内化了。