新高考语文题型的调整让不少学生感到措手不及,从近几年各省市试卷分析来看,命题组正通过“隐蔽考点”“逆向设问”等创新手段,逐步打破传统套路化答题模式,以2023年某省现代文阅读题为例,要求考生在分析《乡土中国》选段时,结合社会学概念解释“差序格局”在当代社会的演变,这类题目直接检验学生能否将文本理解转化为跨学科认知。

文言文考查已从字词翻译转向文化解码,今年全国卷首次出现“断句陷阱题”,给出六个标点版本让考生判断哪个最符合作者意图,这种设计倒逼学生建立真正的文言语感,而非依赖机械背诵,古诗鉴赏则频繁设置“双文本对照”题型,比如将李商隐无题诗与西方十四行诗并置,要求分析中西方爱情诗意象建构的异同。

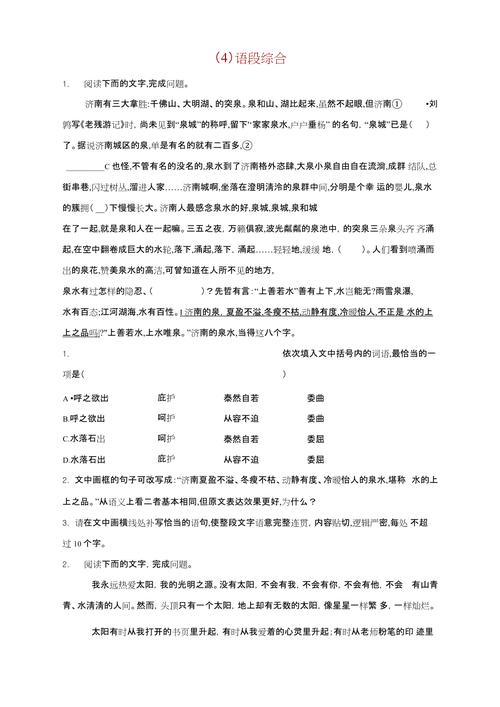

语言运用题正在演变为微型学术现场,最新出现的“论证有效性评估”题型要求考生用逻辑学术语指出材料中的论证漏洞,这需要掌握“偷换概念”“以偏概全”等专业术语,而备受关注的作文题,连续三年采用“组合式材料+限定情境”模式,如2024年某市模拟题给出ChatGPT对话记录、墨子《非攻》选段、元宇宙发展数据三则材料,要求考生在“科技与人文”论坛上发表演讲。

应对这类变革,建议建立“三维学习框架”:纵向打通必修与选修教材的知识链条,横向构建文史哲互通的认知网络,深度层面培养用学术思维解构问题的能力,特别是要重视教育部命题专家反复强调的“认知弹性”,这意味着学生需要学会在考场高压环境下快速重组知识模块,例如针对非连续性文本阅读,可训练“信息矩阵法”,用表格同步梳理多个材料的观点、论据和论证方式。

个人观点:当语文试卷变成思维演武场,真正拉开差距的不再是知识储备量,而是认知结构的精密程度,建议考生把每道真题当作思维标本进行解剖,重点观察命题人如何设置认知陷阱,如何在常见考点中埋设新颖的解题路径,这种“出题人视角”的训练,或许能帮助学生在题型持续迭代的考场上把握主动权。