通读全文,标出生字词

预习语文的第一步是快速通读课文,用红笔圈出陌生的字词,遇到不确定的读音或含义时,直接在课本空白处标记,这个成语是什么意思?”“这个多音字在句子中读哪个音?”这一步不需要查资料,重点是记录疑惑点,培养主动思考的习惯。

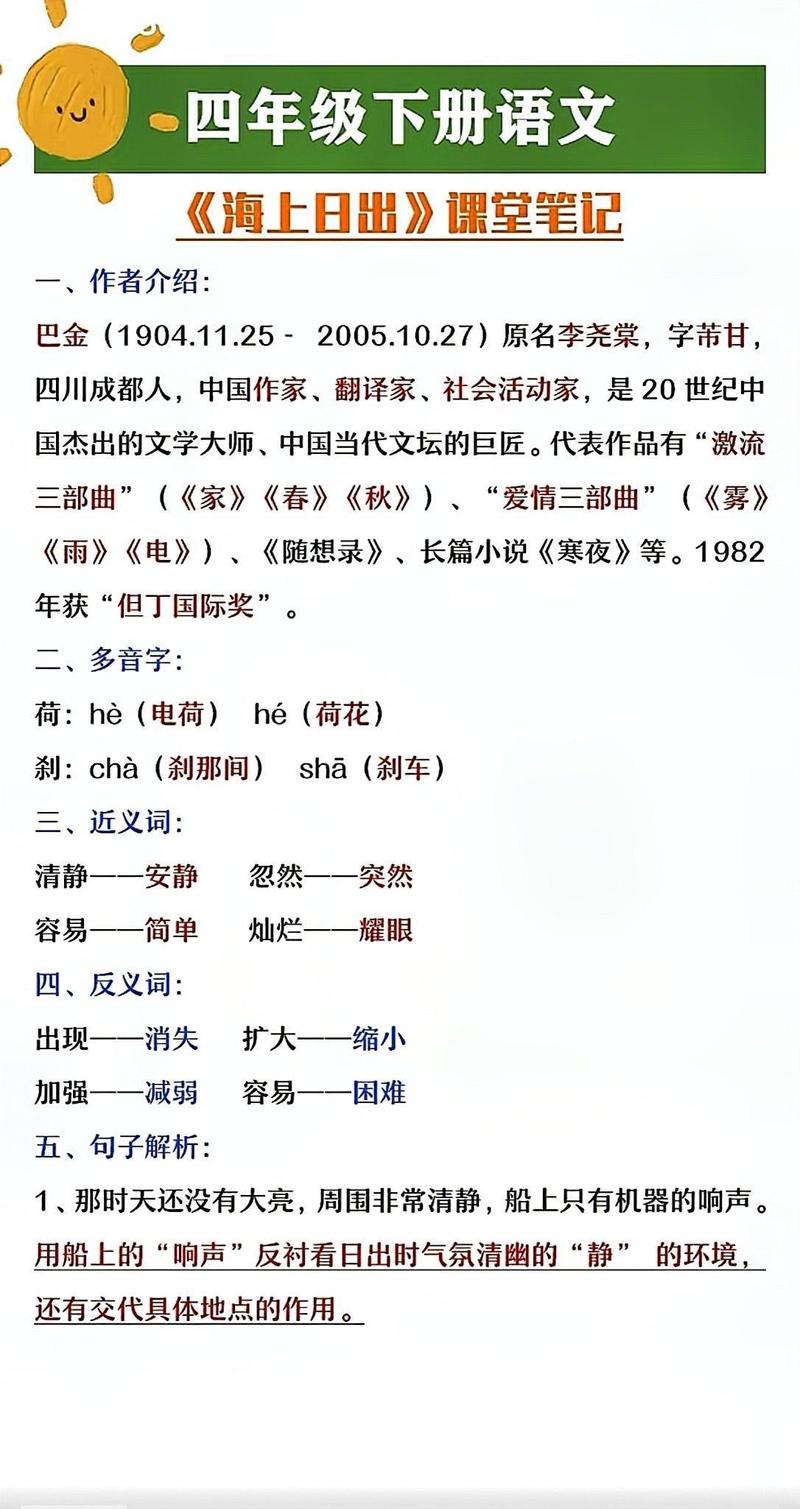

第二步:查阅背景,理解作者意图

语文预习不只是读课文,更要关注“为什么写”,如果是古诗或散文,搜索作者的生平、写作背景(例如杜甫写《春望》的安史之乱背景);如果是现代文,思考文章的主题与社会、生活的关系,背影》预习时,可以问自己:“作者为什么选择‘父亲买橘子’这个细节?”通过背景串联内容,课堂听讲会更高效。

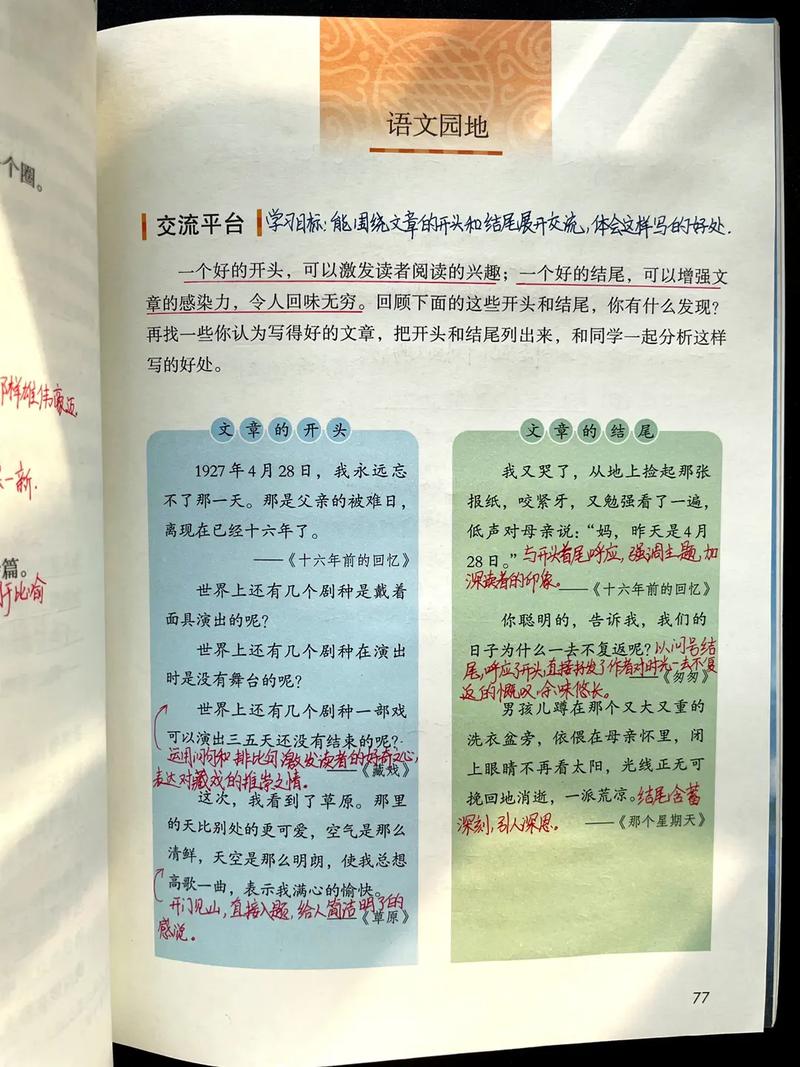

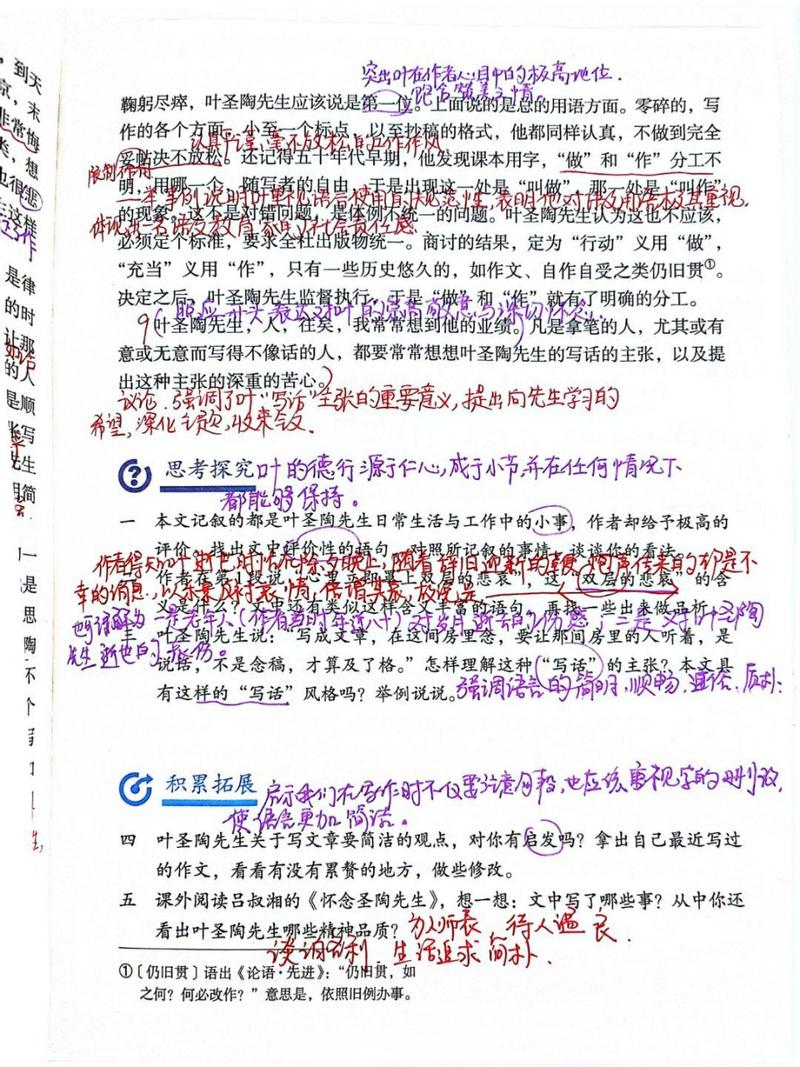

第三步:批注式阅读,留下思考痕迹

叶子老师建议用“三色笔批注法”:

- 黑笔:划出关键句、过渡句、修辞句;

- 蓝笔:在段落旁写下初步理解(如“这段用比喻突出人物性格”);

- 绿笔:记录疑问或联想(如“这里的环境描写和《故乡》有什么不同?”)。

预习本上只需写关键词,避免大段抄写,课堂再补充老师的分析。

第四步:提前试答课后习题

90%的学生忽略课后题,但它们其实是预习的“指南针”,如果题目问“分析某句话的作用”,预习时先尝试从结构(如承上启下)、内容(如表达情感)、手法(如对比)三个角度回答,即使答案不完整,也能在听课时快速定位重点,效率翻倍。

第五步:5分钟“问题清单”整理

预习的最后一步,花5分钟列一份“课堂提问清单”,将模糊的问题具体化。

- 第3段中的“矛盾”指什么?

- 主人公的行为是否反映了社会现象?

- 老师如何看待文章结尾的争议性?

带着明确问题听课,注意力更集中,课后可以直接找老师讨论。

个人观点

预习不是“提前学”,而是“带着脑子热身”,真正有效的预习,20分钟就能让课堂吸收率提高50%,叶子老师带过的学生中,坚持用这五步法的孩子,半年后语文平均分提升12分,别让预习变成形式——你投入的每一个问题,都会在考试时变成分数还给你。