语文像一扇半掩的门,门外是机械的符号与规则,门内却是万物生长的原野,许多学生抱着“完成任务”的心态写作文,笔尖下堆砌着华丽的排比句,却像塑料假花般失去生命力,当我们反复纠结“怎样让作文得高分”时,或许该重新审视文字的本质——它本应是思想扎根于生活的枝条上,自然结出的果实。

让素材库在鞋底生长

清晨六点半的煎饼摊飘着葱花香,晚自习后路灯下拉长的影子藏着心事,课间掠过走廊的风捎来隔壁班的琴声,真正鲜活的素材从不在《优秀作文选》里,它们蛰伏在每双沾着泥土的球鞋上,建议准备巴掌大的便签本,每天捕捉三个生活切片:食堂阿姨递来豆浆时结霜的睫毛,数学课代表发卷子前抿紧的嘴角,甚至暴雨前蚂蚁搬家的路线变化,这些细碎的光斑积攒三个月,会比任何范文模板更有温度。

与文字建立肌肉记忆

好文章不是策划出来的盆景,而是长期阅读浸润出的条件反射,每天抽出二十分钟进行“文字负重训练”:摘抄汪曾祺描写咸鸭蛋“筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来”的拟声词;模仿鲁迅《秋夜》开篇“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树”的陌生化表达,当这些语言细胞逐渐融入血液,考场上的抒情议论自然会褪去矫饰感。

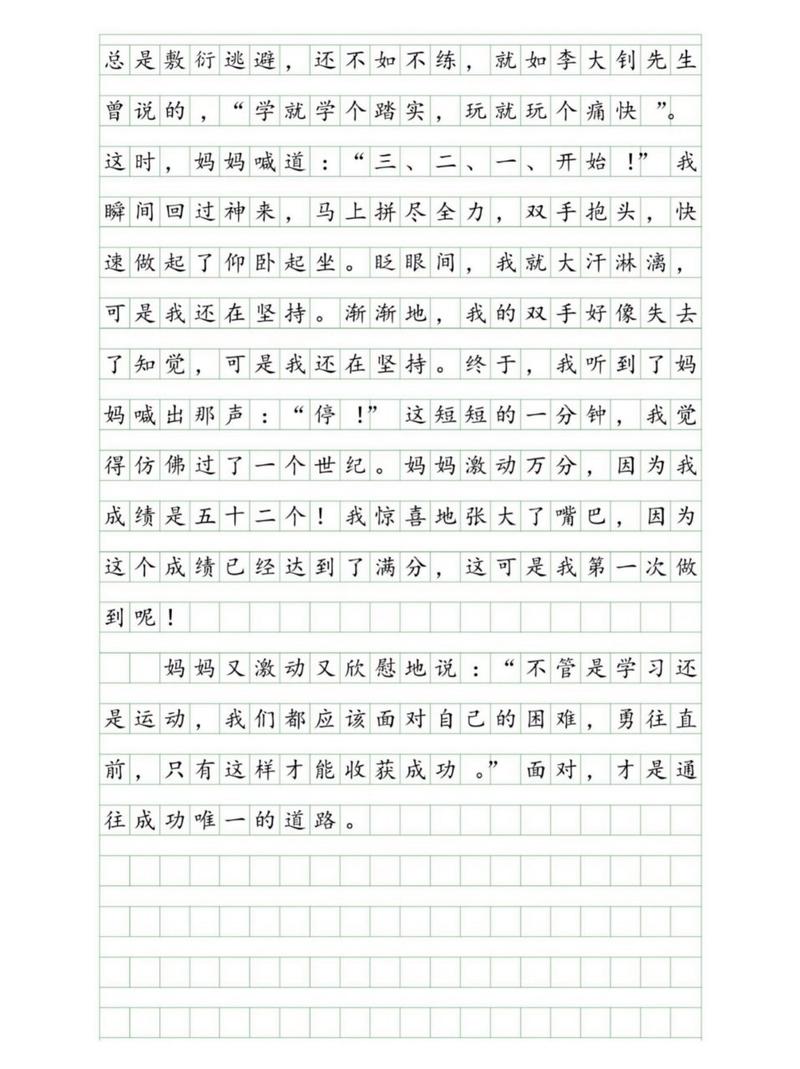

在方格纸上栽种真心

批改过上千篇作文后发现,真正打动人的永远是那些“不完美但真诚”的文字,有学生用三页纸倾诉父母离婚后学会煮泡面的心路,有孩子记录流浪猫叼走自己半根火腿肠的愧疚,不必刻意追求“正能量结尾”,就像朱自清写《背影》时,那个蹒跚翻过月台的背影远比直白的亲情宣言更动人,试着在周记里写不敢给同桌看的秘密,那些羞于示人的柔软,往往藏着最珍贵的创作矿脉。

考场作文从来不是语文的全部意义,当我们停止把文字当作工具,而是视作与世界对话的媒介,那些横竖撇捺自会挣脱格式的桎梏,就像老舍说的,最好的文字是“把萝卜白菜看成玫瑰花”,在这个被短视频切割注意力的时代,愿我们始终保持对生活颗粒度的敏感。