开学在即,不少同学已经开始焦虑:堆积的寒假作业、新学期的知识难度、调整不过来的作息……别担心,学会这五个步骤,能让你像拼积木一样,把零碎的知识点、模糊的时间线、混乱的节奏感重新组装成清晰有序的成长地图。

第一步:给大脑装个"分类收纳盒"

翻出上学期的期末试卷和错题本,用三种颜色标签分类标注:红色代表完全没掌握的"高危区",黄色标记一知半解的"警戒区",绿色整理已经吃透的"安全区",这个动作能让你在新课开始前精准定位薄弱环节,避免像无头苍蝇一样盲目复习。

第二步:设计知识补给站

在正式学习新课前三日,每天花20分钟观看学科类纪录片或科普短视频,比如物理课前看《宇宙时空之旅》,语文课前刷《如果国宝会说话》解说版,这种"软预习"既能激活学科思维,又不会像直接啃课本那样产生排斥感。

第三步:制作动态课程表

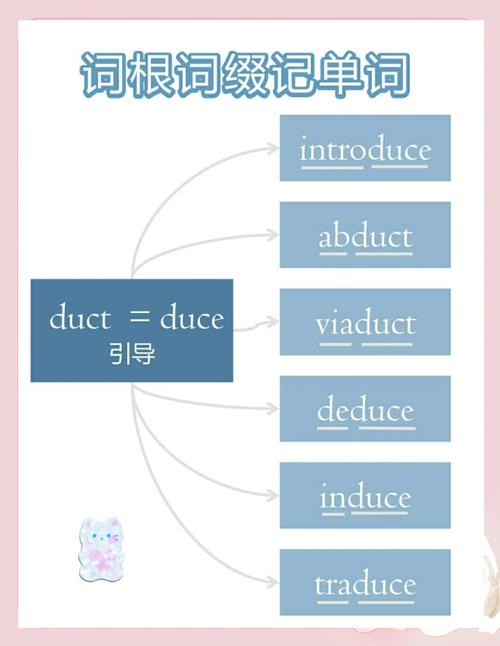

别再打印死板的课表贴在墙上,用手机备忘录创建可拖动的课程模块,把每天最难啃的学科放在上午9-11点的黄金时段,在容易犯困的午后安排需要动手操作的美术、实验课,记得在课间插入15分钟碎片化记忆任务,比如背3个英语短语或默写化学方程式。

第四步:启动错峰学习模式

开学前三天开始模拟在校作息,但把学习时段拆分成"25分钟专注+5分钟体能"的循环单元,练习深蹲跳、开合跳等微运动,既能唤醒身体机能,又能让大脑在不同学科间快速切换频道,实测这种方法能让注意力持续时间提升40%。

第五步:建立反馈追踪系统

准备三个透明文件袋,分别标注"即时反馈""阶段成果""长期存档",每天把课堂小测、随堂笔记放进第一个袋子,每周五整理出重点题型归档到第二个袋子,每月底将知识脉络图存入第三个袋子,看着可视化的学习痕迹,你会获得打游戏升级般的成就感。

最近在批改学生们的寒假计划时发现,超过80%的人把"预习整本教材"列为首要任务,这其实是个认知陷阱,真正有效的课程衔接不是囫囵吞枣式的超前学习,而是像搭脚手架那样,在旧知识和新领域之间架设可攀爬的思维路径,那些总能在新学期抢占先机的学生,往往掌握了把知识焦虑转化为具体行动清单的能力。