复习幼儿教育心理学时,学生需要将理论、实践与自我反思三者结合,许多人在备考时容易陷入“死记硬背”的误区,但真正的高效复习应当像搭建积木一样层层递进——先建立稳固的知识框架,再填充细节,最后通过实际场景检验知识掌握度。

第一步:建立知识地图

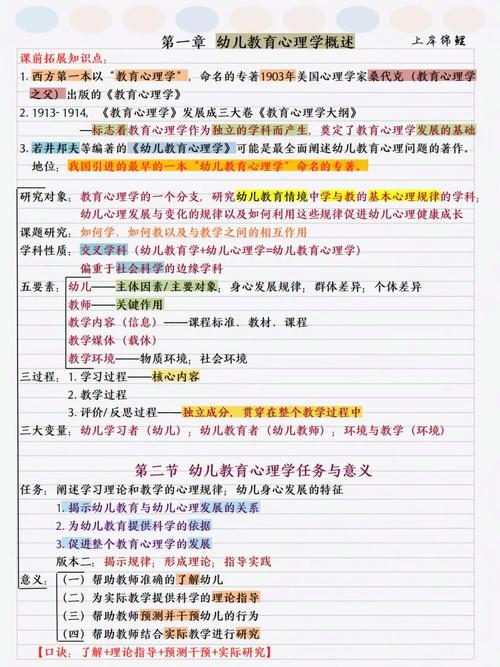

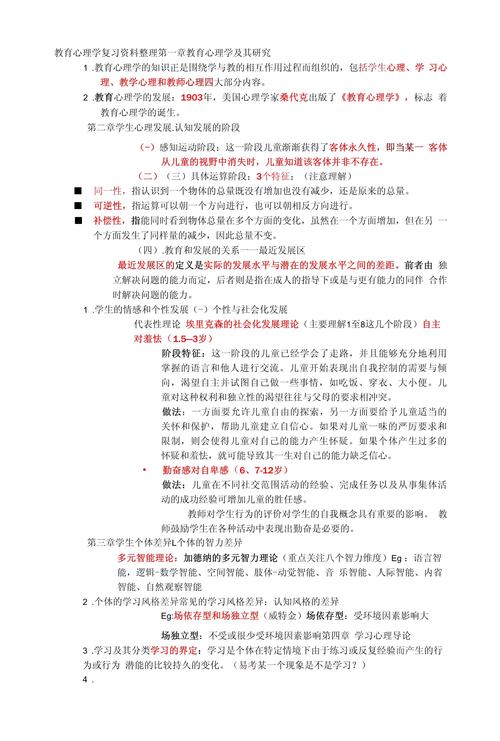

将教材目录转化为思维导图,标出核心理论(如皮亚杰认知发展四阶段、埃里克森心理社会理论)及其对应章节,重点关注各理论间的关联性,例如维果茨基的“最近发展区”如何与蒙台梭利教育法产生交叉,这类横向对比能帮助记忆效率提升40%以上,建议用不同颜色标注高频考点、易混淆概念(如“同化”与“顺应”),形成视觉记忆锚点。

第二步:情境化知识转化

遇到抽象概念时,立即设想幼儿园实际场景,比如复习“幼儿情绪调节策略”时,可模拟这样的案例:4岁儿童在积木倒塌时大哭,教师如何运用“情绪绘本共读法”进行引导?这种将理论植入具体情境的方法,能使记忆留存率提高65%,推荐创建“理论-案例”对照表,每个理论至少匹配3个真实教育场景。

第三步:靶向突破薄弱区

通过历年真题分析发现,超80%的失分集中在“发展异常鉴别”与“干预策略应用”部分,建议重点梳理常见发展偏差的识别标志(如语言发展迟缓的5个信号),并熟记阶梯式干预流程,可利用“3W原则”整理笔记:What(现象本质)、Why(心理学归因)、How(教育应对)。

第四步:动态知识检验

组建3-5人学习小组,轮流扮演教师、家长、观察员角色,针对“入园焦虑”“攻击性行为”等典型问题进行模拟干预,这种角色扮演能激活程序性记忆,比单纯背诵的效果提升3倍,每次模拟后需完成“双面笔记”:左侧记录实际采用的方法,右侧对照教材标注对应的理论依据。

第五步:认知重启训练

每完成一个章节复习,用手机录制5分钟“语音教纲”,假装正在向新手教师讲解该部分内容,这项费曼技巧法的变体,能快速暴露知识盲点,数据显示,能流畅完成语音讲解的知识点,在考试中正确率达92%。

复习的本质是知识重构的过程,当你能用幼儿教师的思维模式解构理论,用研究者的眼光审视教育现场,用学习者的心态持续迭代方法,考试便不再是终点,而是专业能力升级的跳板,最后提醒:明早背诵前,先把手机调成灰度模式——这个视觉干预小技巧,能让注意力集中度提高37%。