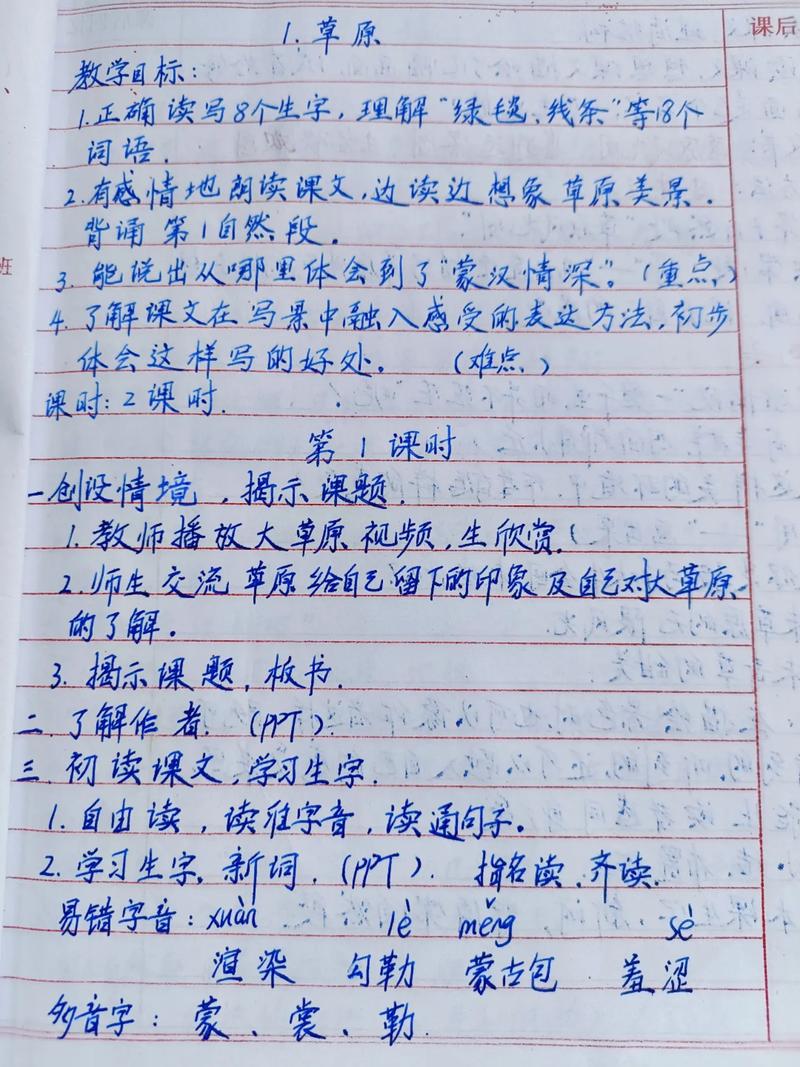

明确教学目标,理清课堂主线

备课第一步是确定“教什么”,新手教师需仔细研读教材,结合单元导语、课后习题及课程标准,梳理出每节课的核心目标,讲解《荷塘月色》时,重点不仅是景物描写手法,更要引导学生体会作者的情感变化,建议将目标拆解为“知识”“能力”“情感”三个维度,用思维导图串联知识点,避免课堂内容碎片化。

从学生视角设计“学习台阶”

备课时不妨反问:“如果我是学生,哪些内容可能听不懂?”提前预判难点,用生活化案例搭建理解桥梁,比如文言文虚词辨析,可对比网络流行语中的语气词,让学生发现古今语言的关联,关键环节需设计“检验点”:小组讨论、随堂练笔、思维碰撞游戏等,确保80%的学生能跟上节奏。

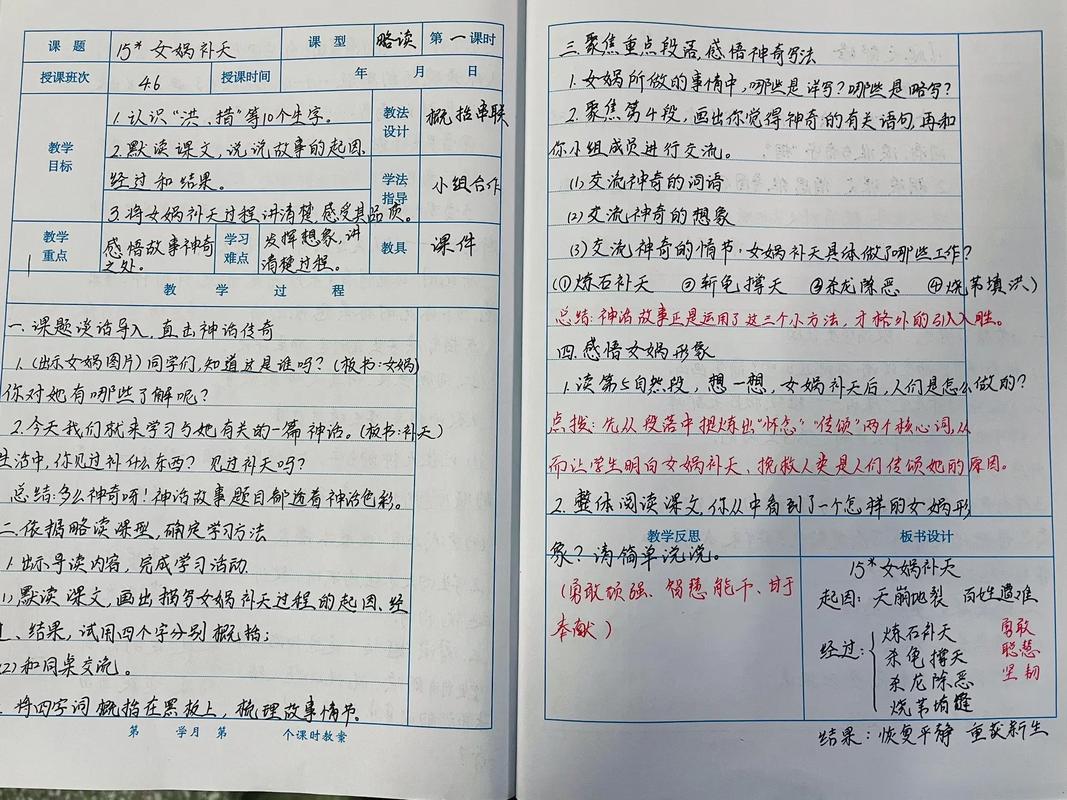

让资源为课堂服务,而非堆砌素材

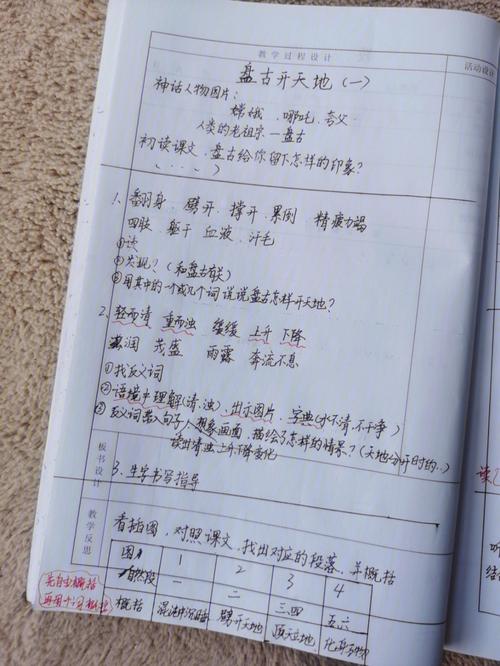

课件制作忌用满屏文字,诗词教学可插入朗读音频、意象示意图;议论文分析推荐用表格对比论点论据,但所有素材必须指向核心教学目标——一段《觉醒年代》影视片段若无法帮助学生理解《纪念刘和珍君》的时代背景,宁可舍弃,学生注意力有限,资源贵精不贵多。

预设弹性空间,尊重生成性答案

教案不是剧本,准备2-3个引导性问题应对突发状况:当学生质疑《背影》中的父亲违反交通规则时,可顺势讨论“文学真实与生活真实的区别”,备课时标注“可拓展区域”,赤壁赋》主内容完成后,预留5分钟开展“苏东坡朋友圈”想象写作,根据课堂实际灵活调整。

课后复盘比写教案更重要

用红笔在教案空白处记录课堂反馈:哪个提问冷场了?哪个案例引发共鸣?批改作业时标注典型错误,将其转化为下节课的导入素材,定期回看半年前的备课笔记,你会清晰看见自己如何从“复述教参”走向“创造课堂”。

站在讲台第八年,我依然会在备课时紧张——这份紧张来自于对文字的敬畏,更源于对每一双眼睛的责任,备课真正的秘密,或许藏在某次学生提问时脱口而出的“老师,您是不是也很喜欢这篇课文”里。